Commandant en chef de l'armée d'expédition d'Afrique :

Comte Louis de Chaisne, lieutenant général, puis maréchal de France (11 avril 1830).

Commandant en chef de l'armée d'Afrique :

Comte Bertrand Clauzel, lieutenant général (12 août 1831).

Commandant de la division d'occupation d'Afrique :

Baron Pierre Berthezene, lieutenant général ( 21 février 1831)

Commandants en chef du corps d'occupation d'Afrique :

René Savary, duc de Rovigo, lieutenant général (6 décembre 1831)

Antoine Avizard, général, par intérim (5 mars 1833)

Théophile Voirol, lieutenant général, par intérim (29 avril 1833)

Gouverneurs généraux des possessions françaises dans le nord de l'Afrique :

Comte Jean-Baptiste Drouet d'Erlon, lieutenant général (27 juillet 1834)

Comte Bertrand Clauzel, maréchal de France (8 juillet 1835)

Comte Charles Denys de Damremont, lieutenant général (12 février 1837)

Comte Sylvain Valée, lieutenant général, puis (31 juillet 1843) maréchal de France

Thomas-Robert Bugeaud de La Piconnerie, lieutenant général, puis maréchal de France, duc d'Isly (29 décembre 1840 pour sa nomination de gouverneur)

Gouverneurs généraux de l'Algérie :

Thomas-Robert Bugeaud de La Piconnerie, duc d'Isly, maréchal de France (15 avril 1845)

Christophe Juchault de La Moricière, lieutenant général, par intérim (1er septembre 1845)

Alphonse Bedeau, lieutenant général, par intérim (6 juillet 1847)

Henri d'Orléans, duc d'Aumale, lieutenant général (11 septembre 1847)

Eugène Cavaignac, général de division (24 février 1848)

Gérald Marey-Monge, comte de Peluse, général, par intérim (juillet 1848)

Alphonse d'Hautpoul, général de division (22 octobre 1850)

Amable Pélissier, général de division, par intérim (10 mai 1851)

Comte Alexandre Randon, général de division, puis maréchal de France (11 décembre 1851)

Ministres de l'Algérie et des colonies :

Prince Napoléon Bonaparte, général de division (24 juin 1858)

Comte François de Chasseloup-Laubat (24 mars 1859)

Gouverneurs généraux de l'Algérie :

Amable de Pélissier, duc de Malakoff, maréchal de France (24 novembre 1860)

Edouard de Martimprey, par intérim (1864)

Patrice de Mac-Mahon, duc de Magenta, maréchal de France (1er septembre 1864)

Baron Louis Durrieu, général de division, par intérim (23 octobre 1870)

Gouverneur général civil des trois départements de l'algérie :

Henri Didier, procureur de la République de la Seine, n'est pas entré en fonction (24 octobre 1870)

Commissaires extraordinaires de la République :

Charles du Bouzet, préfet d'Oran (16 novembre 1870)

Alexis Lambert, préfet d'Oran (8 février 1871)

Gouverneurs généraux :

Comte Louis de Gueydon, vice-amiral (29 mars 1871)

Antoine Chanzy, général de division (10 juin 1873)

Albert Grévy, vice-président de la Chambre des députés (à titre de mission temporaire, 15 mars 1879)

Louis Tirman, conseiller d'Etat (26 novembre 1881)

Jules Cambon, préfet du Rhône (18 avril 1891)

Auguste Loze, ambassadeur à Vienne (Autriche), n'a pas accepté (25 septembre 1897)

Louis Lépine, préfet de police (1er octobre 1897)

Edouard Laferrière, vice-président du Conseil d'Etat (26 juillet 1898)

Célestin Jonnart, député du Pas-de-Calais, à titre de mission temporaire (3 octobre 1900)

Paul Revoil, ministre plénipotentiaire (18 juin 1901)

Maurice Varnier, secrétaire général du gouvernement, par intérim (11 avril 1903)

Charles Lutaud, préfet du Rhône (22 mai 1911)

Célestin Jonnart, député du Pas-de-Calais, à titre de mission temporaire (21 janvier 1918)

Jean-baptiste Abel, député du Var, à titre de mission temporaire (31 juillet 1919)

Théodore Steeg, sénateur de la seine, à titre de mission temporaire (28 juillet 1921)

Henri Debieff, secrétaire général du gouvernement, par intérim (17 avril 1925)

Maurice Viollette, député d'Eure-et-Loir, à titre de mission temporaire (19 mai 1925)

Pierre Bordes, préfet d'Alger (19 novembre 1927)

Jules Gardes, gouverneur général des colonies (3 octobre 1930)

Georges Le Beau, préfet de la Seine-Inférieure (21 septembre 1935)

Jean Abrial, amiral (10 juillet 1940)

Maxime Weygand, général d'armée (16 juillet 1941)

Yves Chatel, gouverneur général des colonies (19 novembre 1941)

Marcel Peytoutoux, gouverneur général des colonies (17 janvier 1943)

Georges Catroux, général (3 juin 1943)

Yves Chataigneau, ministre plénipotentiaire (8 septembre 1944)

Marcel-Edouard Naegelen, ministre de l'Education nationale (15 février 1948)

Roger Léonard, préfet de police (11 avril 1951)

Jacques Soustelle, ancien ministre, nommé par le président du Conseil Pierre Mendès France (31 janvier 1955)

Source : "L'histoire des Pieds-Noirs d'Algérie" de Raphaël Delpard.

Les dirigeants de l'Algérie de 1830 à 1955

"Les responsables de l'échec de l'Algérie française sont, dans l'ordre, le grand colonat, les hommes politiques, le peuple français en métropole (que l'aventure algérienne n'a jamais passionné) et, pour une part non négligeable les Européens d'Algérie.

Lorsque De Gaulle évoque avec l'ironie dont il use volontiers "l'Algérie de papa", il fait allusion à une caste toute-puissante qui règne sur la province africaine. Les chiffres nous indiquent qu'au 1er novembre 1954 seulement vingt-deux mille colons occupent les terres agricoles sur un million d'Européens et neuf millions d'Arabo-Berbères. La réalité est tout autre : ce sont trois cents familles qui, en fait, dirigent l'Algérie. Ces nouveaux seigneurs, dont certains pieds-noirs parlent avec admiration et que d'autres traitent de "pourrisseurs", ont pendant quatre-vingt-trois ans fait et défait à leur gré et selon leurs intérêts la politique dans la province. Le journaliste Antoine Quentin écrit à ce sujet : "Sans "eux", il n'y a pas d'empire, mais par eux les empires sombrent." Ils ont maîtrisé l'économie à leur seul profit, chaque milliard gagné est l'occasion de réjouissance, de fêtes somptueuses faisant l'objet d'un communiqué dans la presse. Dans les exploitations, une main-d'oeuvre en majorité arabo-berbère et européenne (les petits Blancs) travaille pour des salaires dérisoires, ce qui vaut aux propriétaires des bénéfices ahurissants. L'image du riche colon largement et stupidement véhiculée après l'indépendance renvoie la leur, certainement pas celle du laborieux peuple pied-noir.

Dresser la liste de ces trois cents familles n'apporte pas grand-chose à l'analyse. Evoquons plutôt, à titre d'exemple, trois des plus importants chefs de clan.

Georges Blachette est le roi de l'alfa. Cette plante a la particularité de n'être pas cultivée. Elle prolifère à son gré, et on se contente de la récolter. Si elle pousse sur un terrain communal, en vertu de l'article 2 de la convention du 20 décembre 1873 la redevance du concessionnaire est fixée à soixante-quinze centimes par tonne jusqu'à mille tonnes, et à vingt-cinq centimes par tonne excédentaire. Jusqu'au 1er juillet 1956, le montant de cette redevance ne sera pas augmenté. "On peut penser, comme l'écrit le journaliste Georges Lenormand, que le député Blachette a dû s'employer à bloquer toute augmentation."

Laurent Schiaffino, lui, considère le port d'Alger comme un rivage d'où il peut surveiller sa flotte de bateaux. Pas une tonne d'une quelconque marchandise quittant l'Algérie qui ne soit transportée dans l'un de ses cargos. Quant à sa fortune, sans doute la plus grande de la province, Laurent Shiaffino a l'habitude de dire qu'elle est sur l'eau.

Henri Borgeaud, sénateur radical d'origine suisse, est le propriétaire sur les collines du Sahel d'Alger - à Staouéli - du domaine de la Trappe, lequel fournit quarante mille hectolitres de vin. Mais cela ne représente qu'une infime partie de ses biens. Sur une autre exploitation, dite "le Chapeau-de-Gendarme", on récolte quarante-cinq mille hectolitres de vin et on cultive cent hectares d'agrumes. Les cigarettes Bastos lui appartiennent également, sans compter de confortables positions d'administrateur au Crédit foncier d'Algérie et de Tunisie, aux Moulins de Chélif, aux Cargos algériens, à la Nord-Africaine des ciments Lafarge et à la Distillerie d'Algérie. Ainsi, en 1954, la population pied-noir boit Borgeaud, fume Borgeaud, mange Borgeaud et emprunte de l'argent aux banques Borgeaud.

Après une belle carrière dans les affaires, il est de bon ton dans ce milieu de donner un peu de son temps à la collectivité. Pas question alors de se contenter d'un titre. Afin de mieux verrouiller le pays sur le plan politique, on occupe tous les postes à la fois, député, sénateur et président de quelque chose. Borgeaud n'échappe pas à la règle. Il est même, avec les autres, le prototype de l'immobilisme. Il faut savoir que de 1870 à 1954 jamais une réforme ou un plan nouveau n'ont trouvé grâce à leurs yeux. Ils n'ont rien fait pour enrayer la démographie galopante, sachant que les familles nombreuses fournissent une main-d'oeuvre qui ne discute pas le salaire. Ils vont jusqu'à refuser des crédits destinés à la construction d'écoles supplémentaires, jugeant que celles-ci seraient déjà excédentaires avant même de fonctionner. dans le village dont Borgeaud est le maire, chaque année deux cent cinquante enfants musulmans ne peuvent suivre les cours, par manque de place. En 1954, sur l'ensemble du territoire, mille six cent quatre-vingts enfants musulmans candidats à l'instruction républicaine attendent devant des classes surchargées parce que mal conçues dès le départ.

Quand la situation algérienne se délitera, ces magnats partiront avant tout le monde, emportant avec eux l'essentiel de leur fortune. Ils sont l'incarnation du colonialisme dans sa forme la plus hideuse et la plus destructrice. Contrairement à ce qui a été dit et écrit pendant des années sur la fin de l'Algérie française, la rébellion arabo-berbère n'en est pas l'unique responsable. Ces patriarches milliardaires en portent une très lourde part.

*

* *

Revenons au statut de 1947 proposé par Charles de gaulle. Il permet de répondre aux attentes de la population musulmane qui en réclame avec ferveur l'application. René Mayer, député, fait partie de ceux qui veulent que rien ne bouge. Il accepte donc sans sourciller qu'une fois voté ce statut reste dans les tiroirs. "Etait-il de ceux, écrit Paul Marcus dans son ouvrage L'Algérie coloniale, qui avaient violemment protesté contre les élections truquées, les fameuses "élections Naegelen" qui vidaient le statut de sa substance ? Parlant ensuite des investissements consentis en Algérie, il ajoute : "La France - je le répète une fois encore - n'a pas à rougir de son immobilisme en Algérie car elle a investi, au cours des dernières années, plus de deux cents milliards de deniers métropolitains en faveur de l'équipement économique et social de l'Algérie." Etrange formule que celle de ne pas rougir de son immobilisme. En réalité, le refus d'appliquer le statut, c'était cela l'immobilisme."

Nous nous trouvons en fait devant une génération de dirigeants liés à l'empire par leur date de naissance. René Coty 1882, Vincent Auriol 1884, de Gaulle 1890, Borgeaud 1895, Guy Mollet 1905, Pierre Mendès France 1907, Edgar Faure 1908. Les valeurs qu'ils ne cessent de défendre entrent en collision avec une société en mutation, mais ils ne s'en aperçoivent pas. Avec ces hommes restés accrochés à un monde obsolète, il semble logique que rien n'ait pu se faire. Toute la politique byzantine que la IVe République a menée en Algérie en est l'éclatante démonstration. A Paris, la province africaine ne mobilise pas l'attention des responsables et ne constitue qu'un sujet de conversation exotique pour animer les dîners en ville. Peu de parlementaires s'y rendent et ceux qui font le déplacement sont soumis à une visite guidée. L'Algérie est-elle gérée par un secrétariat d'Etat ? Oui, parfois, au gré des gouvernements, mais le plus souvent les colonies - et donc l'Algérie - sont administrées par un haut fonctionnaire installé dans un bureau au ministère de l'Intérieur. Les Français de la métropole ignorent tout de cette province, rien n'est fait pour les inciter à s'y rendre, et les pieds-noirs traversent rarement la Méditerranée..."

L'ECHEC DE L'ALGERIE FRANCAISE ?

La vérité rien que la vérité !!!

Le saviez vous ?..

Le Petit Robert est un dictionnaire créé par un fils de colon (et ouais !!!), enraciné depuis plusieurs générations du coté d’Orléansville. Une de ses œuvres, le Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Paul Robert consacra dix sept années de travail à cet ouvrage. Devaient suivre le Petit Robert et le Micro Robert ainsi que les quatre tomes du Dictionnaire universel des noms propres.

Et pour finir, ce qu’ils en pensent…….

"Si les Pieds Noirs n'étaient pas partis en masse, l''Algérie ne serait peut-être pas dans l'état désastreux dans lequel elle se trouve..." Malika Boussouf (Journaliste)

"Trente ans après l'indépendance, nous voilà ruinés, avec plus de nostalgiques que le pays comptait d'habitants et plus de rapetoux qu'il n'abritait de colons. Beaucoup d'Algériens regrettent le départ des Pieds Noirs, s'ils étaient restés, nous aurions, peut-être, évité cette tragédie » Boualem Sansal

Source : Toutes les infos figurant dans ce diaporama ont été relevés pour les photos sur le Net et pour les données chiffrés sur les ouvrages suivants:

Algérie, L’Œuvre française de Pierre Goinard aux Editions Robert Laffont.

L’Œuvre Agricole Française en Algérie 1830 – 1962 de l’Amicale des anciens élèves des écoles d’agriculture d’Algérie aux Editions de l’Atlanthrope.

Les Français d’Algérie de 1830 à aujourd’hui – Une page d’histoire déchirée de Jeannine Verdès Leroux aux Editions Le Grand Livre du mois, Ed Fayard.

Equipement sportif

Construction de complexes sportifs dans toutes les villes. Oran, cinq stades dont le plus grand du pays, un Parc des Sports, un vélodrome sans parler de ses arènes de 12 000 places. Plus nombreux encore étaient les stades algérois, et un complexe imposant de 60 000 places…

"La scolarisation française en Algérie a fait faire aux Arabes un bond de mille ans » Belkacem Ibazizen.

Abderrahmane FARES.

« S'il est, en Algérie, un domaine où l'effort de la France ne se discute pas, c'est bien celui de l'enseignement. On doit dire que l'école a été un succès certain. Les vieux maîtres, les premiers instituteurs, ont apporté toute leur foi pédagogique, sans arrière-pensée, et leur influence a été extrêmement heureuse. »

Abderrahmane FARES.

L’ Enseignement

Une école pour tous, ou les trois communautés se retrouvaient, juifs, musulmans, chrétiens pour le même objectif, étudier !!.

Médecine

Avant l’arrivée des français la médecine avait à peu prés disparu en Berbérie, or à notre départ, l’équipement sanitaire pouvait être envié par plus d’un pays européen. Pourtant il avait fallu initialement apprivoiser une population murée dans ses coutumes et acceptant la fatalité de la maladie et de la mort. Après 1871, les pouvoirs de la médecine progressèrent plus en moins de 100 ans que pendant des millénaires. Dépassant à peine deux millions en 1872, le nombre des Indigènes avait plus que quadruplé en moins d’un siècle, sans la présence française, trois Indigènes sur quatre n’auraient pas existé.

Quinze ans après le débarquement, les 418 médecins militaires disposaient de 38 hôpitaux, 3 centres de convalescence, pas moins de 4 000 lits dans la province d’Alger, 1500 à Oran, 960 à Constantine.

Les maladies étaient multiples et souvent graves. La peste et le choléra n’étaient qu’importés, en particulier par les pèlerins de la Mecque, la première avait encore de 1816 à 1822 fait périr plus de 20 000 personnes à Alger. La variole y était endémique, tuant une fois sur deux et laissant de nombreux aveugles. En hiver sévissait le typhus. La syphilis atteignait 60 à 80% de la population, bien des visages en portaient les stigmates. Les fièvres palustres étaient un fléau généralisé. Le trachome ajoutait beaucoup de cécités à celle de la variole : 25 aveugles sur 1 000 habitants, 1 sur 100 dans le Sud, au lieu de 8 sur 1 000 en France.

Liaisons aériennes

Construction d’aérogares, d’aéroports importants comme La Sénia et Maison-Blanche. 100 liaisons hebdomadaires avec la France en 1959, 15 lignes sur des villes algériennes ainsi que sur Casablanca et Tunis. Maison-Blanche, 380 000 passagers en 1954. En 1960 les aéroports civils étaient au nombre de 23, dont plusieurs modernes au Sahara.

Ports

23 ports aménagés par les Français, 10 étaient accessibles aux cargos et 5 desservis par paquebot réguliers. A Alger la jetée Nord fut dés le début de l’ère du mazout équipé en réservoirs de 125 000 tonnes, devenant le principal dépôt d’hydrocarbures méditerranéen en 1952, 1270 navires se ravitaillèrent à cette station service.

Alger remonta au troisième rang des ports Français par le trafic et le nombre des passagers, 450 000 par an. Oran 230 000 passagers et 2 100 000 tonnes de marchandises. Béni-Saf 250 000 tonnes Nemours 600 000 tonnes, Arzeu 127 000 tonnes, Mostaganem 340 000 tonnes, Bône 2 800 000 tonnes surtout de minerais de fer et de phosphates.

Construction de 34 phares dont 8 portaient leurs feux à plus de trente milles.

Routes

Le kilométrage total construit par les Français a été de 54 000 (80 000 avec les pistes sahariennes), 31 routes nationales. Revêtements modernes sur 14 000 km. 4 transversales, la principale reliant le Maroc à la Tunisie. 5 pénétrantes jusqu’au désert, des diagonales, et de nombreuses bretelles.

La première ligne fut achevée en 1868, s’ajoutèrent des tronçons Philippeville-Constantine en 1870, Alger-Constantine en 1887. Une ligne Transsaharienne de Nemours à Colomb-Béchar en passant par Oujda. Au total 4420 km de voies ferrées. En 1954 suppression des loco à vapeur sur les lignes à voies normales remplacées par 76 diesel-électrique, mettant Oran à 5heures d’Alger dans des wagons « Inox » élégants et confortables au nombre de 60. Au total plus de 500 voitures de voyageurs et plus de 10 000 wagons de marchandises.

Voies ferrées

Le Gaz et l’Electricité

La production électrique de 250 millions de kilowattheures en 1940 passait à 600 en 1950, 1 milliard en 1958 et devait atteindre 3 milliards en 68. Pour son transport une ligne d’intercommunications à 150 000 volts, la première installée en Afrique, reliait Oran, Alger, Bône avec des ramifications branchées sur elle 21 800 km au total.

Postes et Télécommunications

Assurés dés 1831, les services postaux comptaient en 1953, 829 bureaux et 273 agences, 15 000 facteurs. La poste aérienne fonctionna à partir de mars 1926.

Concernant les télécommunications, les transméditerranéennes disposaient de 6 câbles sous-marins, 4 voies radioélectriques, un faisceau hertzien de Grasse à Bugeaud (prés de Bône), les sahariennes de 2 câbles souterrains et 4 faisceaux hertziens.

En 1953, on comptait 15 Centraux et 117 000 postes téléphoniques. Les Chèques postaux traitaient 105 000 comptes et les Caisses d’épargne 586 000 livrets d’une valeur de 20 milliards. Par ailleurs peu avant l’indépendance la Maison de la Radiodiffusion et de la Télévision avait été achevé à Alger.

Hôtellerie et Tourisme

Très tôt, même au fond du bled, des voyageurs ont relaté leur surprise d’un accueil en de bonnes auberges, dans des villages naissants, par de courageux tenanciers européens. Ultérieurement chaque ville de quelque importance offrit un hôtel « des Voyageurs », « de France », ou « d’Orient ». La capitale disposait de 3 000 lits dans plus de 60 hôtels.

Nombreux équipements de la côte et de la montagne : 170 chambres sur la corniche oranaise, 150 sur la côte de Dahra, 660 sur 100 km à l’ouest (360) et à l’est (300) d’Alger, 150 sur la côte des Babor jusqu’à Djidjelli, 150 dans la région d’Herbillon-Collo-Philippeville où la forêt descend jusqu’à la mer, 200 chambres amorceraient des stations d’altitude.

En outre le tourisme social devait bénéficier de 4 villages de vacances, 12 campings, 5 villages de toile et 10 auberges de jeunesse.

On comptait alors une moyenne de 150 000 touristes par an.

Industries chimiques

En 1954, 14 milliards de chiffre d’affaires, 6000 ouvriers.

3 usines de superphosphates au total 100 000 tonnes.

Engrais composés par les potasses d’Alsace à Alger.

Sulfate de cuivre à Bône et La Sénia.

Soufre assuré par 3 usines.

Soude et chlore depuis 1949, banlieue d’Alger.

23 établissements, peintures et encres résines synthétique, vernis, colles fortes, essence de térébenthine, 17 000 tonnes.

4 usines d’explosifs chloratés et nitratés.

Depuis 1874 la firme Caussemille fabriquait des allumettes exportés dans toute l’Afrique du Nord et en Corse.

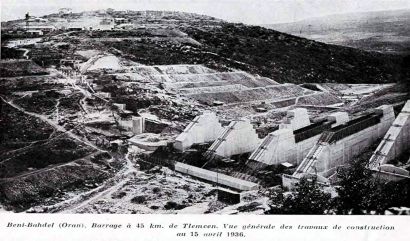

Le barrage de Béni-Bahdel apportait l’eau potable à 120 km à Oran jusque là condamné à une eau salée.

Le barrage du Ghrib formait un lac de 30 000 ha

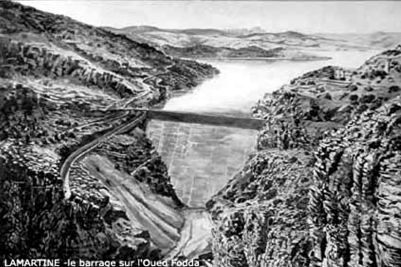

Le barrage de l’Oued-Fodda était équipé de 474 km de canalisations et 200 km de conduites

Aménagement et équipement du territoire

Construction de douze grands barrages dés 1920, au total ils pouvaient contenir 800 millions de mètres cubes qui devaient être portés ultérieurement à 900 et un périmètre d’irrigation de 197 053 ha.

Matériaux de construction

- 3 cimenteries dont deux très modernes à Pointe Pescade et Rivet dans l’Algérois à Saint Lucien prés d’Oran. Des fours à chaux (73 000 tonnes) et 43 briqueteries-tuileries, plaques et tuyaux d’amiante-ciment à Oran et au Gué-de-Constantine pour l’exportation ; tuyaux de ciment aggloméré ou précontraint pour les irrigations des barrages.

- En 1955 la production de ciment allait atteindre 655 244 tonnes et celle de briques 344 070.

Industries traitant les produits du sol

> 60 meuneries à Alger, Oran, Sétif, Constantine, Blida outre les farines, 500 000 quintaux de semoules, 330 000 de pâtes, 125 000 de couscous.

> 20 distilleries d’alcool, 5 fabriques de vinaigre, 9 d’apéritifs (Phénix, Anis Gras, Cristal….)

> 54 entreprises de boissons gazeuses, 1 million d’hectolitres par an, 70 000 hectos de jus de fruits.

> Fruits et légumes : 7 conserveries (16 000 tonnes) , une sucrerie d’une capacité de 5 000 tonnes annuelles.

> Huile en Kabylie surtout traitant 90 000 tonnes de grignons, une usine Lesieur sur les quais d’Alger.

> Deux savonneries, production de 16 000 tonnes.

> 3 unités modernes livrant 4000 pots de yaourt à l’heure, 10 usines de torréfaction du café, 9 chocolateries, 30 confiseries, 25 fabriques de glaces en barre avant l’avènement des appareils frigorifiques.

> 14 manufactures de tabac avec 5 000 emplois à Oran, Alger, Mostaganem, Constantine, consommation locale 7900 tonnes de cigarettes, 70 de cigares, 800 de tabac à fumer, 12 000 à priser et 500 à mâcher. Exportation 2500 tonnes de cigarettes et 142 à priser.

> Filature et tissage : 2 usines en Oranie pour la laine et plusieurs autres dans le pays pour le coton, la plus importante à Maison-Carré 2 millions de mètres par an.

> Liège : 8 bouchonneries et des fabriques d’agglomérés, 2500 ouvriers.

L’ Algérie fabriquait de nombreux articles pour l’usage intérieur et

même l’exportation, dans 3 000 établissements avec 25 000

salariés, 30 fonderies avec 1500 salariés produisaient 6 à 800 tonnes de fonte, 800 à 1200 d’acier, 3 à 400 de métaux non ferreux, tréfilage de l’acier, industrie du plomb 4000 tonnes de tuyaux, une chaudronnerie 5000 tonnes de modèles en acier, cuivre ou aluminium, de l’alambic à la cuve et la benne.

La Métallurgie

L’ agriculture

La mise en valeur intensive de la terre algérienne, unanimement considéré comme une prouesse, a été accomplie longtemps par les seuls Européens auxquels elle a coûté une somme immense de labeur et de ruines, de souffrances et de vies humaines. Durant la première moitié de la période Française les Indigènes n’y ont guère participé, se maintenant à leurs cultures traditionnelles de subsistance. Leur nombre augmentant, leur seule ressource, faute d’un développement industriel, a été de s’associer progressivement à l’essor agricole. En 1954 les Indigènes possédaient environ 10 millions d’hectares dont 4 250 000 arables, un peu moins de la moitié, les Européens 2 750 000 et les sols en moyenne les plus riches.

A ceux qui se scandalisent de cette disproportion, il faut rappeler que les terres les plus fertiles des Européens avaient été arrachées par eux au maquis ou aux marécages, et qu’ils avaient, dans les steppes , élargi leur domaine sur des étendues jusque là à demi stériles.

Alger – Jardin d’essai Leluch

Alger - Rue Alfred Leluch

"A son indépendance, nul pays extérieur au monde occidental, Japon et Afrique du Sud exceptés, ne disposait d'une infrastructure aussi développée que celle de l'Algérie." Bachir Ben Yamed (Directeur de "Jeune Afrique")

"L'œuvre de la France est admirable ! Si la France était restée vingt ans de plus, elle aurait fait de l'Algérie l'équivalent d'un pays européen." Propos d'un homme d'Etat syrien rapportés par Ferhat Abbas.

Des villes entièrement construite par la France

« La France n’a pas colonisé l’Algérie, elle l’a fondé… »

Ferhat Abbas, Président provisoire de la république Algérienne GPRA.

Beaucoup de contre vérités ont été propagées sur la prétendue richesse des Pieds-Noirs, bien entendu cette « richesse » se serait faite sur le dos des indigènes. Pour beaucoup l’image du pied-noir, c’est le riche colon exploitant ses ouvriers indigènes, or la vérité est tout autre.

Le nombre total de Pieds Noirs vivant en Algérie (en 1962) est de 1 042 409. Sur ce nombre 19400 sont des colons au sens strict du terme. 7432 ont moins de 10 ha. Sur les 12000 colons ayant plus de 10 ha, 300 sont riches et sur ces 300 une dizaine est excessivement riche.

Avec leur famille ces 12000 colons représentent 45000 personnes.

C'est-à-dire que ces 45000 personnes représentent 4,3% de la population pieds noirs.

Le million de pieds noirs restant se répartissant dans tous les corps de métiers. Donc prés de 96 % des pieds noirs sont des ouvriers de l’industrie, du bâtiment, des employés de bureau, des commerçants, des fonctionnaires etc, etc…., la plupart du temps, moins payés que les salariés en France. D’ailleurs ouvriers ils étaient en Algérie, ouvriers ils seront en France.

Quant aux colons, riches ou moins riches, ils l’ont été par leur travail et tout ne s’est pas fait aussi facilement que certains le pensent. Comme on peut le lire dans un article de Pierre Montagnon paru dans Historia de janvier 1998 « Faire fructifier implique de défricher, drainer, assécher, fertiliser un sol souvent délaissé depuis longtemps. L’acharnement pour déboucher sur de belles récoltes a son prix. En 1841, 106 colons sur 450 meurent de maladies en Mitidja ».

"En un siècle, à force de bras, les colons ont, d'un marécage infernal, mitonné un paradis lumineux. Seul, l'amour pouvait oser pareil défi... Quarante ans est un temps honnête, ce nous semble, pour reconnaître que ces foutus colons ont plus chéri cette terre que nous, qui sommes ses enfants." Boualem Sansal

A écouter certains, la colonisation en Algérie ne serait qu’exploitation et tortures, s’il est vrai que toutes guerres a son lot d’atrocités, huit ans de conflit ne peuvent absolument pas faire oublier ce que la France a fait en Algérie sur prés d’un siècle et demi, et ce qu’elle y a laissé.

Le cadeau de la France au nouvel Etat indépendant.

"L'Algérie était le premier client de la France, avec plus des huit-dixièmes de son commerce.

Le cadeau de la France aux Algériens s'évaluait, en 1962, à des sommes considérables. Qu'on en juge, approxomativement :

Réseau routier, comportant 19 000 Km, de route à revêtement moderne, 6 000 Km d'autres routes, 47 000 Km de chemins et de pistes et 6 000 Km de sections en lacunes, pouvant être estimé à 15 milliards 500 NF.

Chemins de fer avec 4 250 Km de voies, dont 2 500 normale, les ateliers divers, les gares, les bureaux, les bâtiments spécialisés, etc. : 25 milliards NF.

Aérodromes: Cinq importants: ALGER - MAISON -BLANCHE, ORAN-LA SENIA, BONE-LES SALINES, PHILIPPEVILLE-VALEE et CONSTANTINE-TELERGMA et une vingtaine de petites installations réparties dans tout le pays: 20 milliards NF.

Installations portuaires: ORAN, ALGER, BONE, ports internationaux, ainsi que d'autres ports de moindre importance; PHILIPPEVILLE, BOUGIE, MOSTAGANEM, ARZEW, BENI-SAF, NEMOURS, etc., dotés d'installations modernes: 25 milliards NF.

POSTES et TELECOMMUNICATIONS: 20 milliards NF.

GAZ et ELECTRICITE: 15 milliards NF.

Travaux hydrauliques, barrages et travaux d'irrigation, aménagement de points d'eau, drainage, etc.: 10 milliards NF.

Recherches et exploitation du pétrole, 15 milliards NF.

L'évaluation des biens de l'ALGERIE française abandonnée ne s'achève pas là.

Il y a bien d'autres choses à ajouter dans ce pays complètement équipé, pendant 132 ans par plusieurs générations de Français:

Equipements urbains, travaux d'assainissement et de réfection des sols de la région rurale.

Equipement extrêment important du port de MERS-EL-KEBIR, où les travaux se poursuivent toujours, bien qu'il doive être remis au nouvel Etat indépendant.

Travaux et intallations de la base de REGGANE devant être également abandonnée.

Equipement militaire des trois armes: Terre, Mer et Air. Bases terrestres maritimes et aériennes nanties d'ateliers spécialisés, d'hôpitaux, d'hospices, de foyers, de Maisons de Combattants, de Centres d'Invalides de Guerre, de Foyers militaires.

Edifices et bâtiments d'Etat: Délégation générale, Assemblée Algérienne, Préfectures, Mairies, Centres communaux, édifices des H.L.M. et des Cités communales, Services de voirie et parcs-autos, dépendances, Théâtre, Salles de spectacle, Foyers civiques, etc., complètement équipés.

EQUIPEMENT SCOLAIRE:

Bâtiments et matériel des Universités, Facultés, Institut Pasteur, Institut de Physique du Globe. Observatoires, Lycées, Collèges, Ecoles techniques et professionnelles, Groupes scolaires, Ateliers spécialisés, Ecoles maternelles, Garderies d'enfants, Pouponnières, etc.

Les bâtiments et les installations modernes des:

Centres de Recherches Nucléaires.

Ecoles d'Agriculture et Ecoles des Beaux-Arts, Musées d'Antiquités, Musées Archéologiques dotés de collections de premier ordre.

Maisons de l'Artisanat, Ouvroirs.

Sections expérimentales d'élevage.

Services d'Hygiène scolaire, Mouvement de Jeunesse, Education physique.

EQUIPEMENT SPORTIF:

Stades, Salles de cultures physique, Piscines.

Installations de Sports nautiques avec leurs équipements et leurs installations.

Stations estivales et hivernales, etc.

EQUIPEMENT RADIO-TELEVISION:

Maison de la Radio-télévision d'Alger, ses postes d'Alger, d'Oran et de Constantine. Son équipement moderne et complet, ses installations et ses relais.

EQUIPEMENT SANITAIRE:

Hôpitaux, Cliniques, Sanatoriums, Préventoriums, dotés de leurs blocs opératoires, de salles équipées et du matériel spécialisé; les Centres de recherche du Cancer, l'Usine du Sang, les Centres de Transfusion sanguine, les "Poumons d'acier", etc.

Centres de Santé, Assistance médicale, Invalides, infirmeries et dispensaires de la Sécurité Sociale, Edifices religieux.

A tout ce vaste appareil du patrimoine national, il y a lieu d'ajouter les apports d'ordre collectif et individuel:

Etablissements industriels, Usines, Fabriques, Mines, Ateliers, les installations des Chambres de Commerce: Ateliers, hangars, dock-silos, etc.

Edifices, bâtiments, constructions diverses, etc.

Hôtels, restaurants, brasseries, magasins commerciaux, imprimeries, etc.

Il convient également de comprendre: les immeubles privés, où à usage d'habitations ou commercial, les appartements, les ateliers, les fonds de commerce, etc.

Tout ce qui a été nationalisé, réquisitionné ou saisi par l'Etat algérien et que les Français d'Algérie ont été dans l'obligation d'abandonner, comme ont agi aussi les Musulmans restés fidèles à la France.

Et s'ajoute enfin la Terre, cette terre dont on a dit qu'elle appartenait à "ceux qui la travaillaient".

Le fameux "Grenier de Rome" était devenu une contrée désertique et inculte depuis le passage des Vandales et après l'établissement des conquérants arabes et turcs.

Les travaux importants effectués pendant cent-trente ans de présence française avaient porté leurs fruits: les céréales, avec blé, orge, avoine, agrumes, olives, dattes, pomme de terre, vigne, primeurs, fruits, tabac, liège, alfa, etc.

Ces terres cultivées, en plein rendement, dotées de leurs installations, de leurs cheptels, ont été également saisies, réquisitionnées, nationalisées. Elles représentent une valeur inestimable.

Tout cet ensemble, qui faisait partie de quinze départements français d'outre-méditerranée, et dont la valeur pécuniaire est évaluée à des sommes d'argent astronomiques, représentait aussi une valeur sentimentale considenrable.

Elle se traduisait simplement par deux mots, deux mots précieux, humains, fantastiques : "ALGERIE FRANCAISE"."

La guerre

1er novembre 1954

Vague d'attentats du FLN. Début de la guerre. L'Algérie compte 1 million d'Européens et plus de 8 millions de Nord-Africains. Proclamation du Front de libération nationale.

5 novembre

Déclaration de F. Miterrand ministre de l'Intérieur : "L'action des fellagha ne permet pas de concevoir [...] une négociation [...] Elle ne peut trouver qu'une forme terminale, la guerre". Envoi de renforts en Algérie.

Fin novembre-début décembre

Premières grandes opérations de l'armée française dans l'Aurès.

22 décembre

A la suite à la dissolution du MTLD, Messali Hadj fonde le Mouvement national algérien.

1955

22 janvier

J. Soustelle est nommé gouverneur général de l'Algérie.

5 février

Chute du gouvernement Mendès France.

23 février

Gouvernement Edgar Faure.

3 avril

Promulgation de la loi d'urgence pour l'Algérie (Kabylie-Aurès-Tébessa).

18-26 avril

Conférence afro-asiatique de Bandoeng. Une délégation algérienne présente.

20-21 août

Massacres de Philippeville et d'El-Halia.

Soulèvement dans le Nord constantinois. 123 morts, dont 71 européens. Le bilan officiel de la répression est de 1273 morts (12 000 selon le FLN).

11 septembre

Gare de Lyon, première manifestation de rappelés.

Novembre

Généralisation des SAS.

1956

22 janvier

Conférence de la trêve civile à alger, organisée par Camus et Roblès.

1er février

Investiture du cabinet Guy Mollet.

6 février

Guy Mollet à Alger. Robert Lacoste nommé ministre résidant.

16 février

Déclaration du gouvernement sur la politique en Algérie : "Cessez-le-feu, élections, négociations".

12 mars

Les pouvoirs spéciaux sont votés par l'Assemblée nationale au gouvernement Guy mollet.

11 avril

Le service militaire est allongé à 27 mois, 70 000 hommes "disponibles" du contingent de 1953 sont rappelés.

21 avril

Ferhat Abbas rallie le FLN au Caire.

22 avril

Pierre Mendès France, ministre d'Etat, en désaccord avec la politique algérienne du gouvernement, démissionne.

18 mai

19 appelés massacrés dans les gorges de Palestro. A trois kilomètres de Palestro, la section du lieutenant Artur est anéantie.

19 mai

Sévères représailles près de Palestro.

23 mai

Démission du ministre d'Etat Pierre Mendès France.

Août

Sanglantes embuscades en Kabylie. L'ALN insaisissable.

10 août

Contre-terreur : attentat de la rue de Thèbes dans la Casbah.

20 août

Congrès de la Soumman, création du CNRA et du CCE.

30 septembre

Bombes FLN au Milk Bar et à la Cafétéria, des cafés d'Alger.

22 octobre

Détournement par l'armée française de l'avion transportant des dirigeants du FLN de rabat à Tunis.

5-7 novembre

Expédition franco-britannique de Suez.

1er décembre

Le général Raoul Salan est nommé commandant en chef en Algérie.

30 décembre

Violentes ratonnades dans l'Algérois lors des obsèques d'Amédée Forger, président de la fédération des maires d'Algérie.

1957

7 janvier

La 10° division parachutistes du Gal Massu rçoit des pouvoirs de police de Robert Lacoste. Début de la bataille d'Alger.

16 janvier

Attentat au bazooka contre le général Salan par un groupe d'extrémistes.

18 février

Opposé à la torture, le général de Bollardière est relevé de son commandement.

4 mars

DPU du colonel Trinquier à Alger.

28 mai

Massacre de la population civile dans le village de Melouza par le FLN.

11 juin

Arrestation de Maurice Audin, militant communiste pro-FLN, assistant de la faculté des sciences d'Alger

30 septembre

L'Assemblée nationale rejette le projet de loi-cadre, pour l'Algérie, du gouvernement Bourgès-Maunoury qui est renversé. Gouvernement Félix Gaillard.

8 Octobre

Démantèlement de la zone autonome d'Alger du FLN. Fin de la bataille d'Alger.Mort d'Ali-la-Pointe.

1958

21 janvier

Début de la "bleuite" en wilaya III (Kabylie).

31 janvier

Nouvelle loi-cadre votée, mais application différée.

8 février

Raid aérien de représailles sur Sakhiet-Sidi-Youssef, en Tunisie. Plainte d'Habib Bourguiba devant l'ONU et internationalisation accrue de la question algérienne.

15 avril

Renversement du gouvernement Félix Gaillard. Longue crise ministérielle.

13 mai

Les manifestants européens investissent le gouvernement général d'Alger. Création d'un comité de salut public présidé par Massu, qui en appelle au Gal de Gaulle. Troupes consignées. Investiture du gouvernement Pierre Pfilmin.

15 mai

Le général de Gaulle se dit "prêt à assumer les pouvoirs de la République".

1er-3 juin

L'Assemblée nationale investit De Gaulle et lui donne les pleins pouvoirs.

4 juin

De Gaulle à Alger : "je vous ai compris!", suivi quelques jours après du "Vive l'Algérie française" à Mostaganem.

25 août

Première nuit bleue des attentats FLN en France.

19 septembre

Proclamation du GPRA dont Ferhat Abbas est le premier président.

28 septembre

La nouvelle Constitution française est approuvée par référendum.

3 octobre

Discours de Constantine, de Gaulle propose un "plan de rénovation" pour la mise en valeur sociale et économique de l'Algérie.

23 octobre

De Gaulle offre la "paix des braves".

19 décembre

Le général Maurice Challe et paul Delouvrier reprennent les fonctions du général Salan.

21 décembre

De Gaulle est élu président de la République.

1959

Mars-septembre

Plan Challe : vastes opérations de l'armée française sur tout le territoire.

22 juillet

Opération Jumelles en Kabylie.

27-31 août

Première tournée des "popotes" du général de Gaulle en Algérie.

16 septembre

De Gaulle se déclare pour l'autodétermination des Algériens. Tournant politique de la guerre d'Algérie.

28 septembre

Refus du GPRA qui exige l'indépendance totale avant toute discussion.

Septembre

reprise des attentats FLN dans la Mitidja.

15 octobre

Attentat de l'Observatoire contre François Mitterrand.

1960

4 janvier

Mort d'Albert camus

19 janvier

Le général Massu est limogé pour avoir, dans une interview, critiqué le chef de l'Etat.

24-31 janvier

Semaine des barricades à Alger pour la défense de l'Algérie française.

3-5 mars

Troisième "tournée des popotes" du chef de l'Etat; pour lui, "la question algérienne ne sera réglée qu'après la victoire française", déclare-t-il.

23 avril

Le général Crépin, gaulliste convaincu, remplace le général Challe.

9 juin

Le général de Gaulle reçoit Si Salah à l'Elysée.

14 juin

De Gaulle parle de "l'Algérie algérienne".

25-29 juin

Echec des pourpalers de paix à Melun avec les émissaires du GPRA.

5 septembre

Ouverture du procès du réseau Jeanson.

6 septembre

Manifeste des 121 (intellectuels qui appellent à l'insoumission).

6 octobre

Manifeste des 200 (intellectuels favorables à l'Algérie française).

27 octobre

Paris, manifestation des étudiants contre la guerre d'Algérie.

4 novembre

Discours du chef de l'Etat sur la "République algérienne".

22 novembre

Création d'un poste de ministre d'Etat des Affaires algériennes, confié à Louis Joxe.

24 novembre

Départ de Paul Delouvrier, remplacé par Jean Morin, comme délégué général du gouvernement en Algérie.

Décembre

L'ONU reconnaît le droit à l'indépendance du peuple algérien.

9-13 décembre

Dernier voyage du général de Gaulle en Algérie, violentes manifestations des Français d'Algérie et démonstrations de masse des Musulmans.

1961

8 janvier

Référendum sur l'autodétermination, oui franc et massif en métropole (75,25% des suffrages exprimés) et 69,09% en Algérie.

25 janvier

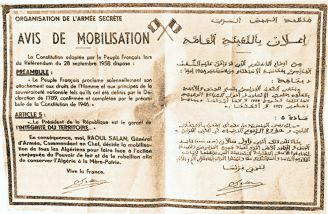

Premierattentat OAS.

Février

Création de l'Organisation armée secrète (OAS) pour la défense de l'Algérie française. Rencontre entre Georges Pompidou et le FLN en Suisse.

15 mars

Communiqué du gouvernement annonçant pour le 7 avril l'ouverture des pourpalers de paix à Evian.

31 mars

Assassinat du maire d'Evian par l'OAS.

11 avril

De Gaulle envisage un Etat algérien associé.

22-25 avril

Putsch manqué des généraux Challe, Jouhaud, Salan et Zeller.

20 mai-17 juin

Négociations à Evian avec le FLN.

20-28 juillet

Nouveaux entretiens avec le FLN au château de Lugrin.

9-28 août

Réunion du CNRA à Tripoli. Ben Khedda succède à Ferhat Abbas à la tête du GPRA.

5 septembre

De Gaulle lâche le Sahara.

11 septembre

Sanglants affrontements entre Français d'Algérie et Musulmans à Oran.

17 octobre

Manifestations des Algériens à Paris contre le couvre-feu qui leur est appliqué. la répression policière fait des dizaines de morts et des dizaines de disparus.

19 décembre

Paris, manifestation unitaire pour la paix en Algérie et contre l'OAS.

1962

8 février

Manifestation anti-Oas à Paris. 8 morts au métro Charonne.

10 février

Rencontre entre le Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA) et le gouvernement français aux Rousses.

28 février

Une voiture piégée par l'OAS explose à Oran.

Mars-avril

L'OAS applique la tactique de la terre brûlée.

18 mars

Signation des accords d'Evian.

19 mars

12 heures. Cessez-le-feu.

23-25 mars

L'OAS déclenche la bataille de Bab-el-Oued.

26 mars

Manifestation Pied-noire, rue d'Isly, à Alger; tir de l'armée : 46 européens tués.

8 avril

Référendum sur les accords d'Evian en métropole, 90,7% de oui.

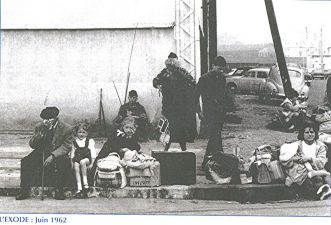

Avril-juillet

Exode pied-noir.

2 mai

Explosion d'une voiture piégée dans le port d'Alger.

14 mai

Sanglantes représailles du FLN à Alger.

Juin

Fin du congrès de Tripoli (FLN).

7 juin

Recrudescence des attentats OAS à Alger, la bibliothèque de l'université plastiquée.

17 juin

Conclusion des accords Susini-Farès à Alger.

1er juillet

Référendum en Algérie sur l'indépendance, 99,72% de oui.

3 juillet

Proclamation de l'indépendance de l'Algérie par de Gaulle. Le GPRA s'installe à Alger.

5 juillet

Le GPRA proclame la souveraineté algérienne. Enlèvements et assassinats de pieds-noirs, à Oran.

7 juillet

Jean-Marcel Jeanneney, premier ambassadeur de France à Alger.

Juillet-décembre

Massacre de harkis. 25 000 algériens supplétifs de l'armée française et leurs familles se réfugient en France entre juin 1962 et juillet 1963. Enlèvements, assassinats d'Européens civils et militaires.

22 août

Attentat du Petit-Clamart.

Septembre 1962

Election de l'Assemblée nationale constituante. Gouvernement Ben Bella. Retour progressif de l'ordre en Algérie.

Source : "Guerre d'Algérie Magazine" et "La grande honte" de René Rostagny et "Un mensonge français" de Georges-Marc Benamou. (Haut de page)

La colonisation

12 novembre 1848

L'Algérie devient partie intégrante de la France.

24 septembre 1870

Décret Crémieux. Les juils d'Algérie sont reconnus français. En 1870, 500 000 ha sont exploités par les colons.

Mars-septembre 1871

Soulèvement de la Kabylie contre la confiscation de terres.

1881

Le code de l'indigénat est appliqué aux musulmans.

26 juin 1889

Loi de naturalisation automatique des étrangers nés en Algérie.

4 février 1919

Décrets élargissant la représentation élue des musulmans dans les assemblées d'Algérie.

En 1919, on estime que 7,5 millions d'hectares sont passés sous le contrôle de l'Etat et des sociétés ou particuliers européens.

20 juin 1926

Création de l'Etoile nord-africaine, premier mouvement indépendantiste, dirigé par Messali Hadj.

Mai 1930

Célébrations du centenaire de la conquête.

10 février 1943

"Manifeste du peuple algérien" : acte de naissance de la nation algérienne

26 mai 1943

Ferhat Abbas publie Le manifeste du peuple algérien, revendiquant un Etat algérien. Il prône l'égalité des droits entre pieds-noirs et musulmans.

7 mars 1944

Ordonnance supprimant les peines d'exception touchant les Nord-Africains et accordant le droit de vote aux élections nationales à une élite (sous-officiers et officiers, titulaires de la croix de guerre, diplomés).

8-13 mai 1945

Emeutes de Sétif et Guelma. 103 morts européens. La répression fait au moins 15 000 morts (bilan précis inconnu).

9 mars 1946

Loi d'amnistie sur les évènements de 1945.

20 octobre 1946

Fondation par Messali Hadj du Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques, qui se dote en 1947 d'une branche armée clandestine.

20septembre 1947

Statut de l'Algérie affirmant la souveraineté française : création d'une assemblée algérienne à deux collèges (assimilation limitée).

20 octobre 1947

Elections municipales. Triomphe des "nationalistes" : UDMA et MTLD.

4-11 avril 1948

Elections à l'Assemblée algérienne truquées par le gouverneur général Naegelen.

Mars 1950

Démembrement de l'OS.

20 août 1953

Déposition du Sultan du Maroc, Sidi Mohammed Ben Youssef.

29 janvier 1954

Attentat rue d'Isly à Alger.

23 octobre 1954

Fondation du Front de libération nationale (FLN). (Haut de page)

La conquête

14 juin 1830

Débarquement français à Sidi-Ferruch.

5 juillet 1830

Prise d'Alger.

22 novembre 1832

Abd-El-Kader entre en rebellion dans l'ouest algérien.

Septembre 1836

Début de la colonisation de la Mitidja.

1845

Soulèvements en Kabylie,dans le Dahra, la vallée du Chéliff et l'Ouarsenis.

23 décembre 1847

Rédittion d'Abd-El-Kader. 110 000 européens, dont 15 000 colons ruraux, vivent en Algérie. (Haut de page)

De la conquête à l'indépendance.

Conquête pacifique de l'Algérie.

Hommes politiques, officiers, soldats, savants, médecins civils et militaires, administrateurs, ingénieurs, colons, paysans et ouvriers.

Source : "La grande honte" de René ROSTAGNY

Le Père Charles de FOUCAULT (1854-1916), missionnaire, assassiné au Hoggar. (Haut de page)

1916), LAMY (1868-1900), etc.

le marquis de MORES, FOUREAU (1854-

FLATTERS (1832-1881),

Les explorateurs DOURNEAUX-DUPRE (1845-1875),

Pénétration au Sahara.

Colonel BONNIER (1856-1894).

Les voyageurs BOUTIN, BONNEMAIN, henrie DUVEYRIER (1840-1892), Paul SOLEILLET, etc.

Cardinal LAVIGERIE (1825-1892). Primat d'Afrique.

FONDATION DES ECOLES D'ORIENT ET DES PERES-BLANCS. (Haut de page)

Général WINPFEN (1811-1884).

EXPEDITION AU SAHARA.

Général CHANZY (1823-1883)

NAPOLEON III, empereur des Français (1808-1873).

INSURRECTIONS DE ZAATCHA ET DE KABYLIE.

Général Duc des CARS (1790-1868). (Haut de page)

Colonel MONTAGNAC.

Capitaine DUTERTRE.

Prisonnier d'ABD-EL-KADER et envoyé auprès des soldats français, au Marabout SIDI-BRAHIM pour les engager à se rendre; il les exhorte à continuer le combat. Il meurt décapité.

Prince de JOINVILLE (1818-1900).

BOMBARDEMENT DE TANGER, PRISE DE MOGADOR, ABD-EL-RAMAN EXPULSE DE SON ROYAUME DU MAOC L'EMIR ABD-EL-KADER

Général MORRIS (1803-1867).

ACTIONS MILITAIRES.

Général du BARAIL (1820-1902).

Colonel CHARRAS (1810-1865).

Duc d'AUMALE (1822-1895). Gouverneur de l'Algérie.

(Il écrivit au Ministre de la Guerre, à sa destitution, en raison du changement de régime: "La France peut compter sur son Armée d'Afrique. Elle trouvera ici des troupes disciplinées, braves et aguerries; Elles auront partout donner l'exemple de toutes les vertus militaires et le plus pur dévouement au Pays".)

SOUMISSION d'ABD-EL-KADER (1807-1883).

Amiral GUEYDON (1809-1886). Gouverneur général de l'Algérie.

ACTIONS DE PACIFICATIONS DE L'ALGERIE.

Maréchal BOSQUET (1810-1861).

Maréchal DE MAC-MAHON (1806-1893). Gouverneur général de l'Algérie.

Maréchal CANROBERT (1809-1895).

Maréchal RANDON (1795-1854).

PACIFICATION DE LA KABYLIE.

Maréchal LEROY DE SAINT-ARNAUD (1798-1854).

EXPEDITION DE KABYLIE.

Maréchal PELISSIER (1794-1864).

REBELLION DES OULED-RIAH.

Général CAVAIGNAC (1802-1857). Gouverneur de l'Algérie.

INSURRECTION DE TLEMCEN.

Général DUVIVIER (1794-1848).

Capitaine LELIEVRE (1810-1851).

DEFENSE DE MAZAGRAN.

Duc d'ORLEANS (1810-1842).

PASSAGE DES PORTES DE FER.

Sergent BLANDAN (1819-1824). Action héroïque au cours d'une embuscade à Boufarik, près d'Alger.

Colonel COMBE (1787-1837).

PRISE DE CONSTANTINE.

Général BEDEAU (1804-1863).

Général de LAMORICIERE (1806-1865).

Maréchal VALEE (1773-1840).

Général DAMREMONT (1783-1837). Gouverneur de l'Algérie, tué sous les murs de Constantine.

Général CHANGARNIER (1793-1877). Gouverneur de l'Algérie.

Duc de NEMOURS (1814-1896).

Maréchal BUGEAUD DE LA PICONNERIE, duc d'ISLY (1784-1849)

Gouverneur de l'Algérie.

PRISE DE MASCARA, BOGHAR, SAIDA, vainqueur d'ISLY.

Maréchal Bertrand CLAUZEL (1772-1842).

PRISE DE MASCARA ET DE TLEMCEN.

Général TREZEL (1780-1860).

Général Joseph VALENTINI-YOUSOUF (1772-1842).

Général SOULT, duc de Dalmatie (1769-1851). Ministre de la Guerre et des Affaires Etrangères.

LOUIS-PHILIPPE Ier, roi de France (1773-1850).

Le gouvernement du roi se montre décidé à conserver et à agrandir, d'année en année, la nouvelle possession.

Général BERTHEZENE (1776-1847) Commandant en chef en Algérie. (Haut de page)

Général-Comte Louis de BOURMONT (1778-1841) Ministre de la Guerre, Commandant l'Armée de Terre.

Amiral DUPERRE (1775-1846) Commandant l'expédition maritime.

CHARLES X, roi de France (1757-1836)

Raisons : Différents entre la France et la Régence turque concernant des créances de sujets algériens, ainsi que du privilège de la pêche au corail; insultes faites aux consuls, au pavillon national et au pavillon pontifical placé sous la protection de la France; expulsion, en 1814, du consul de France, et, agrément de son successeur grâce à un cadeau de 100.00 Fr.; augmentation des droits du privilège de la pêche portés, en 1817, de 17.000 Fr. à 60.000 Fr., puis enfin à 200.000 Fr. et maintenu à ce prix, alors que la pratique de la pêche était libre pour les autres nations; graves injures contre le consul de France au sujet d'une créance sur le Trésor, pour fourniture de grains; départ du consul en 1827, et enfin, destruction des établissements de pêche sur le rivage méditerranéen par le bey de Constantine, et le bombardement du navire "La Provence", sous pavillon parlementaire, dans le port d'El-Djezaïr, Alger.

Prise d'Alger

Conquête de l'Algérie.

Général d'ARMANDY.

PRISE DE BONE.

Général FLOREY.

Etablissement de la France en Algérie.

Les hommes qui ont donné l'Algérie à la France

Son histoire

Jean-Yves Thorrignac 2012