Origine des Chasseurs à pied

Par ordonnance royale du 14 novembre 1838, il a été créé un bataillon sous la dénomination de Bataillon provisoire de Chasseurs à pied, dans lequel la Compagnie d’essai qui existait à Vincennes, est entrée comme noyau.

1er Janvier 1839

La section Hors Rang et les trois premières Compagnies ont été définitivement organisées le 1er Janvier 1839 par Mr le Lieutenant Général Bon Hulot, inspecteur général.

18 mars 1839

Quelques semaines plus tard sont formées les trois autres Compagnies. Le premier bataillon de Chasseurs à pied est constitué.

28 Août 1839

Une ordonnance le forma en corps isolé, et il fut envoyé au Camp de Fontainebleau, où tous ceux qui le virent furent frappés de l’agilité des hommes, de leur équipement sombre et commode, de la rapidité et de l’ordre des évolutions. A la suite d’une revue, le roi demanda au Maréchal Soult, Ministre de la Guerre, ce qu’il pensait de la nouvelle troupe. « Sire, répondit l’ancien lieutenant de Napoléon, c’est trente comme celui-là que je voudrais voir à Votre Majesté ».

Ce vœu, comme on sait, ne devait point tarder à se réaliser.

25 Janvier 1840

29 Janvier 1840

12 Mai – 20 Mai – 15 Juin 1840

Les quatre compagnies du bataillon provisoire s’embarquent pour l’Afrique et débarquent à Alger, quatre jours après. Elles débutent d’une façon brillante et prennent part aux combats de Cherchell, de l’Oued Ger et du col de Téniah à Milianah, au bois des Oliviers et au camp de Varo-Mustapha.

L’expérience était concluante.

28 Septembre 1840

Par ordonnance du 28 Septembre 1840, il est créé Neuf nouveaux bataillons de Chasseurs à pied.

25 Décembre 1840

Le bataillon provisoire prendra le n° 1 et rentre en France.

Le roi charge S a R le duc d’Orléans de procéder, comme Inspecteur Général, à la formation des neuf nouveaux bataillons réunis à Saint-Omer, sous la direction de Mr le général de Rostolan, ses lieutenants colonels MM. Grobon, du 4e de Ligne et de Mailly, du 6e.

Mr le Sous-Intendant Roch administre ces troupes.

Les dix premiers Officiers supérieurs appelés à l’honneur de commander ces nouveaux bataillons ont été :

1er Bataillon de Ladmirault venant des Zouaves

2e Bataillon Faivre venant du 14e de Ligne

3e BataillonCamou venant du 34e de Ligne

4e Bataillon Bousingen venant du 15e de Ligne

5e Bataillon Mellinet venant du 35e de Ligne

6e Bataillon Forey venant du 59e de Ligne

7e Bataillon Répond venant du 1er de Ligne

8e Bataillon Uhrich venant du 22e de Ligne

9e BataillonClère venant du 39e de Ligne

10e Bataillon de Mac Mahon Etat Major

Tous, à l’exception de Mr Uhrich, retraité comme Colonel et de Mr Clère, mort des suites de ses blessures de Tifour, sont arrivés Généraux ou Maréchaux de France.

Des 88 Régiments qui existaient alors, 70 ont fourni des contingents répartis également dans chaque bataillon. Les 18 Régiments qui n’ont pas contribué à la formation des Chasseurs sont les 2e, 3e, 13e, 15e, 17e, 1er, 22e, 23e, 24e, 26e, 31e, 41e, 48e, 49e, 53e, 58e, 61e, 62e.

L’armement des Chasseurs devant être changé à cause de la courte portée des petites carabines, les bataillons reçurent provisoirement trois espèces d’armes, savoir :

99 petites carabines,

35 fusils de rempart pour servir aux exercices de tir.

816 fusils à percussion pour le service et les manœuvres.

10 Mars 1841

Les hommes avaient gardé la tenue apportée de leurs anciens corps, et ces effets étaient dans un état pitoyable. Ils en restèrent néanmoins vêtus jusqu’au 10 mars. Ce jour-là, il y eut fête au camp. Les hommes dépouillèrent joyeusement leurs guenilles et endossèrent à l’envi la tunique et le pantalon bleus qui leur donnèrent une toute autre mine. Ils furent en même temps équipés du nouveau havre-sac en toile caoutchoutée, de la giberne et du ceinturon. Il faut bien remarquer aussi que « les hommes appelés à composer ces bataillons furent choisis avec un soin spécial parmi les sujets les plus robustes des Régiments, bons marcheurs, bons tireurs.

Il en fut de même des cadres. On y fit entrer en les choisissant individuellement, et avec un soin jaloux, les plus brillants officiers de nos anciens Régiments, en sorte que l’on peut demander si les Chasseurs à Pied ont dû leur légende glorieuse à ces officiers d’élite, ou bien si ce sont ces officiers qui ont dû leur illustration aux bataillons de Chasseurs sans lesquels ils n’ont fait, en quelque sorte, que passer et qui ne furent que le berceau de leur glorieuse carrière. »

Avril 1841

L’organisation des bataillons de Chasseurs était complète. Ils étaient prêts à partir pour cette terre d’Afrique qu’ils devaient tous aller arroser de leur sang.

2 Mai 1841

Mais avant de les disperser, le Roi les passe en revue sur la place du Carrousel et remet le drapeau de l’arme au 2e Bataillon qui doit tenir garnison à Vincennes, quartier général des Chasseurs à Pied.

7 Mai 1841

Le 7 du même mois, le maréchal Soult passe à Vincennes, la revue générale des mêmes bataillons que lui présente le Prince royal.

La précision des manœuvres et la justesse du tir obtinrent les éloges du maréchal. On peut dire que les témoignages de satisfaction furent sanctionnés par les applaudissements des innombrables spectateurs accourus à cette fête.

Les 10 bataillons qui avaient vécu en bons frères, virent arriver avec regret le jour où il fallut se disperser.

Plus heureux que les, 1er, 2e, 4e, 7e, 9e, les 3e, 5e, 6e, 8e, 10e partirent pour Toulon d’où ils s’embarquèrent pour l’Afrique.

Les bataillons destinés à rester en France furent répartis ainsi :

1er Bataillon Metz

2e BataillonVincennes

3e Bataillon Besançon

4e Bataillon Lyon

7e Bataillon Strasbourg

9e Bataillon Toulouse.

Source : Historique du 9e Bataillon de Chasseurs à pied transcrit par le lieutenant Beaulieu de ce même bataillon le 6 mars 1888 à Rocroi (Ardennes)

Origine des Chasseurs à pied

Au quartier général d'Oran, le 25 décembre 1850

Officiers, Sous-Officiers et Soldats du

9e Bataillon de Chasseurs à Pied.

"Ce n'est pas sans un affectueux regret que je vous vois rentrer en France et quitter la Division que j'ai l'honneur de commander.

je vous ai vus souvent aux jours du péril et des nobles épreuves, j'éprouve une véritable tristesse à saluer votre départ et à vous adresser les adieux de vos compagnons d'armes.

Huit années se sont écoulées, depuis que vous êtes venus grossir l'historique de l'arme des Chasseurs à Pied.

Partout vous avez dignement soutenu l'honneur d'un corps qui a su ajouter un nouvel éclat à la vieille réputation de l'infanterie française et dont les états de service, ouverts à peine il y a dix ans, contiennent déjà des pages si brillantes.

Avant la fin de 1843, vous aviez parcouru tout l'est de la province,l'année suivante, vous étiez sur les frontières du Maroc, vous vous signaliez au combat de la conférence ; à Isly, l'innombrable cavalerie de l'empereur Abder-Rhaman éprouvait votre vigueur et votre attitude à l'aile droite facilitait ces impétueuses charges du 2e Chasseurs d'Afrique, si décisives dans cette journée.

Cette victoire semblait devoir être la consécration de la conquête, mais Bou-Maza, en 1845, soulevait le Dahra et l'Ouarensenis, et bientôt il vous fallait combattre dans la vallée du Chéliff.

Parmi vous, Chasseurs, il y en a qui se souviennent de l'arrière-garde de Tifour et de ce moment solennel où votre commandant Clère, blessé à mort, soutenait d'un air si calme les efforts d'un ennemi quinze fois supérieur en nombre et où le sang généreux du colonel Berthier et des Chasseurs du 4e Régiment d'Afrique se mêlait héroïquement au vôtre.

De pareilles scènes méritent de vivre toujours dans la mémoire des gens de coeur et engagent glorieusement l'avenir du bataillon.

Je ne rappellerai pas le reste de votre histoire ; dans les régions du Sud et sur les frontières marocaines, vous avez paru à toutes les prises d'armes de la Division, avec la solidité d'un corps d'élite.

Dans les travaux féconds de la paix comme dans les expéditions, vous avez accompli votre tâche, car nous avons posé ensemble la première pierre du pont du Chéliff, et à combien de barrages, de routes, de défrichements, de constructions, ne vous êtes-vous pas montrés vaillants travailleurs ?

Soyez justement fiers de ce que vous avez fait.

A ceux qui affectent de méconnaître les services de l'Armée d'Afrique, répondez leur par les noms de vos compagnons qui ont trouvé au champ d'honneur une tombe sanglant, et par la liste trop nombreuse de ceux qui, après avoir contribué à dompter les Arabes, sont morts épuisés en luttant contre les obstacles que cette terrible nature africaine apporte aux conquêtes de la civilisation.

Vous pouvez réclamer votre bonne part de ce double dévouement.

Que ceux qui vous en marchandent le double honneur viennent donc montrer des cicatrices pareilles aux vôtres ?

Près de partir, écoutez un dernier conseil de votre général.

Gardez précieusement cet esprit de famille, ce respect de la discipline qui ont fait de votre Bataillon un corps si vigoureux, si redouté de l'ennemi, si estimé des autres troupes.

Peut-être, un jour, les dangers du pays vous appelleront à remplir de grands devoirs.

C'est par ces vertus militaires, et le sentiment de la dignité des armes, que vous assurerez la puissance nationale.

Rappelez-vous que votre profession est la plus noble de toutes, parce qu'elle est celle du sacrifice, de l'abnégation et du courage.

Votre passé m'est garant que vous saurez garder ces traditions honorables qui ont toujours animé les régiments de la division d'Oran ; aussi, nos voeux vous suivront partout où vous appelleront le génie et la fortune de la France."

Le général commandant la division d'Oran,

Signé : a. Pélissier

lors de son départ de la province d'Oran, le 27 décembre 1850.

(Texte relevé d'après l'historique du 9e bataillon de Chasseurs d'Orléans)

Adieux du Général Pélissier au 9e Bataillon de Chasseurs

7 mars 1848

Le 7 mars 1848, les chasseurs reprennent la dénomination de Chasseurs à pied.

19 septembre 1848

Les Ben-Snouss, tribu kabyle, remuante et belliqueuse, située au sud-ouest de Tlemcen, n'ayant pas payé l'impôt de l'achour et l'amende qui leur avait été imposée à ce sujet, le général décide, le 19 septembre, de se porter avec toute la colonne mobile de Tlemcen au coeur du pays insoumis pour en finir avec ces montagnards recaler avants. La colonne était composée :

3 sections d'artillerie

60 sapeurs en génie

8e Chasseurs à pied

9e Chasseurs à pied

3 escadrons de Chasseurs d'Afrique

1 escadron de Spahis

La colonne suit la route de Tlemcen à Sebdou.

21 septembre 1848

Le 21, elle entre dans la plaine de l'Azail, pays des Beni-Snouss. Le lendemain, la colonne arrive au village de Beni-Acher et de Dar-Ayed. Le chemin est très difficile ; on est obligé de gravir les contreforts de la montagne de Stebel et d'en redescendre les pentes les plus rapides. Malgré les ordres les plus formels, la population abandonne le pays et le général Pélissier est forcé de marcher contre elle. L'artillerie et deux bataillons du 9e de Ligne sont laissés sur les Kefs, pendant que le général, avec le Génie, 1 bataillon du 9e de ligne, le 8e Chasseurs à pied, descend par un sentier très étroit et très escarpé le long de la rivière et arrive ainsi au village de Beni-Achir.

Le 9e Bataillon, placé en face de ce village, descend de rocher en rocher et arrive dans la vallée pour couper la retraite aux fuyards, et, avec l'aide du Génie, fait sauter le village.

La colonne n'a qu'un homme tué et 2 blessé.

Le 29, nos troupes rentrent à Tlemcen. Cette course, faite dans un pays difficile, donne les résultats moraux et politiques les plus sérieux.

(Texte relevé d'après l'historique du 9e bataillon de Chasseurs d'Orléans)

Les Beni-Snouss

23 septembre 1845

Le général décide que la colonne se dirigera sur Mostaganem, car il était impossible d'occuper un pays en pleine insurrection avec ses troupes aussi peu nombreuses et aussi affaiblies.

24 et 25 septembre - Relizane

La colonne se met en route le 24. Les arabes, prévenus de ce mouvement imprévu, nous attaquent de toutes parts. Les 2 bataillons du 32e de ligne flanquent la droite de la colonne ; à gauche se trouvait un escadron de cavalerie, derrière lequel marchait le goum.

Le 9e Chasseurs d'Orléans est à l'avant garde, celui des tirailleurs indigènes est derrière le convoi et le troupeau.

La légion étrangère forme l'arrière-garde. En somme, c'est l'ordre inverse de l'avant-veille. L'ennemi nous accompagne jusque dans la plaine de la Mina, et, comme dans les journées précédentes, il se montre très acharné, surtout contre l'arrière-garde qui ne se laisse point aborder.

A l'endroit où la route se bifurque pour aller à Bel-Assel et Relizane, la colonne s'arrête. Les blessés et malades, escortés par un escadron de cavalerie, sont évacués sur Bel-Assel.

Au fur et à mesure que nous avancions dans la plaine, l'ennemi, dans l'espoir de nous empêcher de camper, mettait le feu aux tas de paille que nous laissions derrière nous. En cet endroit, la plaine est couverte d'herbes, aussi l'incendie se propageait-il avec rapidité. Les abords du bivouac sont envahis par les flammes vers 6 heures du soir. L'effroi fut grand un instant parmi hommes et chevaux ; mais, après plusieurs heures d'efforts inouïs, on fut maître du feu et le calme se rétablit.

Le soir, la cavalerie et les mulets du train qui avaient conduit les blessés aux portes de Bel-Assel, apportent 8000 rations de vivres de toutes sortes et des munitions. Pendant la nuit, échange de nombreux coups de fusil aux avant-postes.

25 septembre 1845

A 8 heures du matin, des cavaliers et des kabyles viennent engager une vive fusillade avec l'avant-garde (1e et 6e Compagnies) des Chasseurs d'Orléans, établie sur la rive gauche de la Mina.

La cavalerie, sous les ordres du capitaine Vampers, va traverser en amont la rivière, coupe les arabes de leur ligne de retraite, les charge, pendant que les Chasseurs, placés sur la rive gauche, les poursuivent de leurs feux..

30 arabes sont tués. De notre côté, nous avons deux hommes blessés.

Du 25 novembre 1845 au 8 avril 1846, le 9e Bataillon fait toujours partie de la colonne Bourjolly, à la poursuite du Shérif Bou-Maza. Le résultat de cette expédition est la pacification de la plaine de la Mina.

(Texte relevé d'après l'historique du 9e bataillon de Chasseurs d'Orléans)

Bataille de Relizane

24 et 25 septembre 1845

Depuis Tifour, le Bataillon était commandé par le capitaine Guyot. Le commandant Clère était entré à l'hôpital de Mostaganem, où il meurt des suites de ses blessures, le 11 novembre 1845.

Nous ne pouvons laisser passer la mort de ce brave et brillant officier, qui, le premier a commandé le 9e Bataillon de Chasseurs à pied, sans saluer avec respect et orgueil sa mémoire.

Le commandant Clère a inspiré au corps qu'il a formé, les plus hauts sentiments de ce dévouement et de cette abnégation patriotiques, de cette discipline, de cet entrain, de cette vigueur et de cet esprit particulier qui sont de tradition chez nous.

Cette tradition, comme on le verra par la suite, ses successeurs l'ont pieusement conservée ; tous ont ajouté une page d'honneur à notre histoire.

Pour l'instant, la meilleure façon d'honorer Clère, est de citer, purement et simplement, ses états de service.

_____________

Clère Marie-Léo est :

Engagé volontaire au 5e Régiment de la Garde..........................................................1816

Sous-lieutenant au 38e de Ligne...............................................................................1823

Lieutenant et capitaine au 19e

Capitaine au Bataillon provisoire de Chasseurs à pied

Capitaine au Bataillon de tirailleurs de Vincennes

Commandant au 3e Bataillon d'Infanterie légère

Chef du 9e Bataillon de Chasseurs à pied.......................................................3 septembre 1840

Blessé mortellement à Tifour le ....................................................................22 septembre 1845

Décédé à l'hôpital de Mostaganem le ............................................................11 novembre 1845

Campagnes

1823.................................................................................................................Espagne

1831 - 1832.......................................................................................................Belgique

1840 - 1843 - 1844 - 1845..................................................................................Afrique

Chevalier de l'Ordre royal de la Légion d'Honneur le ...........................................7 mai 1839

Officier le.......................................................................................................14 juillet 1844

(Texte relevé d'après l'historique du 9e bataillon de Chasseurs d'Orléans)

Commandant Clère

20 septembre

Le 20, la colonne séjourne à Ben-Atia.

21 septembre

Le 21, dès l'aurore, le général quitte le camp avec le 9e Chasseurs, le bataillon de tirailleurs indigènes, une pièce d'artillerie et 80 chevaux. La garde du camp est confiée au colonel Le Flô, ayant sous ses ordres les 2 bataillons de son régiment, une pièce d'artillerie et 70 chasseurs à cheval.

Le bataillon indigène, lancé à l'attaque d'un mamelon occupé par l'ennemi, aurait subi les pertes les plus sérieuses. Sans la charge de cavalerie du lieutenant Delattre et le secours vigoureux du 9e Bataillon qui repoussa trois retours offensifs de l'ennemi en lui tuant ou mettant hors de combat 80 hommes.

Le 9e a un chasseur tué et deux blessés.

22 septembre 1845 - Tifour.

Mais le général apprend la situation hostile du pays des Flittas et, reconnaissant que les faibles moyens dont il dispose sont insuffisants pour comprimer la révolte qui est presque générale dans toutes les tribus qui l'entourent, il se décide à ramener la colonne à Touiza, chez les Beni-Dergoun, en passant par le défiké de Tifour, même chemin que nous avions parcouru le 19 pour nous rendre à Ben-Atia.

La colonne se met en marche à 5 heures du matin. La légion est à l'avant-garde ; après elle, marchent l'ambulance, le convoi et les prisonniers, le bataillon indigène, les bagages, le goum et le troupeau.

Le 9e Chasseurs d'Orléans forme l'arrière-garde, ayant avec lui 2 pièces d'artillerie commandées par le lieutenant de Berckeim et un escadron du 4e régiment de Chasseurs sous les ordres du lieutenant-colonel Berthier.

Les deux bataillons du 32e de ligne sont placés sur le flanc de la colonne ; le 1er commandé par le commandant Bouillon, ayant son colonel en tête, à droite ; à gauche, le 2e bataillon, commandant Dupuis. derrière ces deux bataillons suivent deux pelotons du 4e Chasseurs ; derrière les chasseurs, sur le flanc droit, le goum du Kalifat Sidi-Laribi et sur le flanc gauche, ceux des Medjehers, de Bordja et de Mostaganem.

La colonne se met en marche dans cet ordre, ayant une pièce d'artillerie à l'avant-garde. Le pays à traverser est fortement accidenté, les bois qui couvrent les flancs du défilé sont assez épais pour permettre à de nombreux ennemis de s'y cacher, sans risque d'être vus, même à petite distance.

A peine sorties du bivouac, nos troupes sont attaquées de toutes parts par les Kabyles. bientôt l'attaque devient si vive, l'engagement si sérieux, que l'arrière-garde se trouve dans la nécessité de faire des retours offensifs et notre cavalerie de charger plusieurs fois les Kabyles. Dans cette première phase, le bataillon a 4 hommes blessés.

La colonne, qui s'était massée sur un mamelon à deux kilomètres de l'entrée du bois, se remet en marche et entre dans le fourré, toujours harcelée sur ses flancs par les Kabyles et des cavaliers dont le nombre augmente à chaque instant. L'artillerie prend position sur plusieurs points culminants et dissipe les nombreux rassemblements qui se formaient sur la gauche.

Pendant ce temps, la colonne marche toujours et l'arrière-garde arrive enfin au bois. Tout à coup, une masse d'arabes tombe sur elle, l'accable de coups de feu et vient jusqu'à lutter corps à corps.

A ce moment, la Compagnie d'extrême arrière-garde, à la gauche de laquelle se trouve encore le commandant Clère, et l'adjudant major Guyot, forte de 110 chasseurs, se voit entourée subitement par 1200 cavaliers cachés dans les bois.

Elle se forme en carré.

Le commandant Clère, à cheval au centre du carré, admirable de courage et de sang-froid, devient le point de mire des arabes. Il est blessé mortellement ; mais il n'en continue pas moins de commander et de diriger le feu.

Animés par l'exemple de leur héroïque chef, nos chasseurs redoublent d'énergie et de courage et se multiplient pour faire face à un ennemi quinze fois supérieur en nombre.

Le capitaine Roques, enveloppé par 6 cavaliers, en tue un de sa propre main et est bientôt dégagé par les hommes de sa Compagnie et notamment par l'intrépide chasseur Argounès.

Le jeune sous-lieutenant de La Tour ne se sauve qu'en tuant son adversaire ; le docteur Michel doit plusieurs fois suspendre le pansement pour tirer l'épée.

L'adjudant Brunet, blessé au pied, est entraîné par un cavalier ennemi, et s'est sauvé que par le chasseur Argounès, cité plus haut, qui tue son agresseur.

Ce même chasseur en tue encore trois autres à la baïonnette.

Le caporal Bodrol est blessé grièvement après avoir traversé de sa baïonnette, plusieurs ennemis.

Nos chasseurs abandonnés, mais se défendant néanmoins avec toute la fureur du désespoir, allaient succomber et se faire achever jusqu'au dernier comme les frères de Sidi-Brahim allaient le faire presque en même temps, lorsque le colonel Berthier arrive fort heureusement à leurs secours. L'ennemi est chargé avec furie par les braves chasseurs d'Afrique, mais hélas ! leur colonel Berthier est tué à la tête de ses cavaliers. Dans cette charge, qui sauva le 9e Bataillon, se firent particulièrement remarquer par leur courage et leur dévouement, les lieutenants Paulze d'Ivoye et Sauzède.

Le bataillon indigène, conduit par le général revient en arrière au pas de charge, écrase de feux nourris les bandes ennemies déjà mises en désordre par notre cavalerie et achève la victoire.

Le duc d'Aumale, dans son ouvrage "Zouaves et Chasseurs à pied", s'exprime ainsi, au sujet du 4e Régiment de Chasseurs d'Afrique et du 9e Bataillon d'Orléans:

"Ces deux troupes firent des prodiges de valeur ; toutes deux perdirent leur chef. Il fallait entendre les uns et les autres parler réciproquement de leurs compagnons de gloire et de périls: les uns racontant par quels exploits des chasseurs à cheval avaient sauvé les restes du lieutenant-colonel Berthier ; les autres redisant comment les chasseurs à pied, inébranlables, quoique sans cartouches, protégeaient le commandant Clère blessé à mort, avec leurs terribles baïonnettes sabres, rouges jusqu'à la douille."

Pendant cette journée, le feu n'a pas cessé un instant .

130 arabes tués, 300 blessés.

22 français tués, 57 blessés

tels en sont les résultats.

Le 9e Bataillon a deux officiers blessés, dont l'un mortellement, le commandant Clère et le lieutenant Gougenot, blessé à l'épaule, 19 hommes tués et 22 blessés, dont quatre moururent de leurs blessures.

En voici les noms :

Clère, chef de bataillon, blessé

Gougenot, lieutenant, blessé

Brunet, adjudant, blessé

Daviau, chasseur 1ère classe, tué

Rivoire, chasseur 2e classe, tué

Pivoteau, chasseur 2e classe, tué

Bouchet, chasseur 2e classe, tué

Runey, chasseur 2e classe, tué

Veyrios, chasseur 2e classe, tué

Maire, chasseur 2e classe, tué

Maindre, chasseur 2e classe, tué

Bayle, chasseurs 2e classe, tué

Gruciani, chasseurs 2e classe, tué

Daniel, chasseur 2e classe, tué

Falangin, chasseur 1ère classe, tué

Milliet, chasseur 2e classe, tué

Mougin, chasseur 2e classe, tué

Prin, sergent, blessé

Gonot, sergent major, blessé

Chardon, sergent, blessé

Dumont, sergent, blessé

Vougnon, sapeur, blessé

Valentin, chasseur 2e classe, blessé 3 fois, mort des suites

Mansoulet, chasseur 1ère classe, blessé

Rousseau, carabinier, blessé

Bousany, chasseur 1ère classe, blessé (3 coups de yatagan)

Massoulier, chasseur 1ère classe, blessé

Bodrol, caporal, blessé

Brunier, chasseur 2e classe, blessé

Barbe, chasseur 1ère classe, blessé

Debuisson, chasseur 2e classe, blessé

Bernou, carabinier, blessé

Pinet, chasseur 1ère classe, blessé

Guaus, chasseur 2e classe, blessé

Vailles, carabinier, blessé

Jelain, chasseur 1ère classe, blessé

Garde, carabinier, blessé

Troestler, chasseur 2e classe, blessé, chevalier de la Légion d'Honneur le 25 janvier 1846

Dupuis, chasseur 2e classe, blessé

Pagès, carabinier, blessé

Le Guillard, chasseur 1ère classe, blessé

Le chasseur Argounès est cité à l'ordre de l'armée et reçoit la médaille militaire, juste récompense de son indomptable énergie, de son dévouement et de sa bravoure.

23 septembre 1845

La colonne séjourne à Touiza et se remet des fatigues des journées précédentes. A cette date, le bataillon n'a plus que 11 officiers et 331 hommes.

(Texte relevé d'après l'historique du 9e bataillon de Chasseurs d'Orléans)

Bataille de Tifour

22 septembre 1845

"La bataille d'Isly, dit le Maréchal dans son rapport, est, dans l'opinion de toute l'armée, la consécration de notre conquête de l'Algérie, elle ne peut manquée aussi d'accélérer beaucoup la conclusion de nos différends avec l'empire du Maroc.

"Je ne saurais trop louer la conduite de toutes les armes dans cette action qui prouve une fois de plus la puissance de l'organisation et de la tactique sur les masses qui n'ont que l'avantage du nombre. Sur toutes les faces du grand losange formé de carrés par bataillons, l'infanterie a montré un sang froid imperturbable: les bataillons des quatre angles ont été tour à tour assaillis par 3 ou 4000 chevaux à la fois et rien n'a été ébranlé un seul instant.......................................................................................................".... Je citerai, comme s'étant fait particulièrement distinguer dans la colonne de droite, le capitaine Guyot du 9e Chasseurs d'Orléans..........................."

Le drapeau actuel des batailleurs de Chasseurs à pied, porte en première ligne le nom de cette brillante bataille. C'est aux 6e, 8e, 9e et 10e bataillons de l'arme qu'il doit ce premier titre de gloire.

Le lendemain d'Isly, la colonne s'établit au camp de Coudiat Sidi Abd er Rhamman où elle reste jusqu'au 21.

Images: peintures d'Horace Vernet - 1789-1863

14 août 1844 - Isly

A 1H7/2 du matin, l'ordre est donné de charger le convoi et la colonne se met en marche presque en même temps. A 6 heures, l'Isly est passé à Djuf-el-Kisimar. Bientôt les éclaireurs de l'armée marocaine commencent à se montrer et des groupes de cavaliers arrivent de toutes les directions vers le point où est établi le camp marocain.

A 9 heures, la colonne française arrive sur les hauteurs qui dominent l'Isly. Devant nous se déploie une masse énorme de cavaliers, et derrière eux, au loin, on aperçoit trois camps dont les tentes sont encore dressées. Le Maréchal ordonne le passage de l'Isly à Djuf-el-Lakdar. La rive droite est occupée par une masse considérable de cavalerie qui, chassée par la compagnie d'avant-garde, de la colonne du centre, se jette à droite et à gauche pour aller disputer le passage à la 1ère et 2e brigade. Le passage de la rivière s'effectue avec ordre et rapidité et, immédiatement après, le Maréchal fait prendre l'ordre de combat aux colonnes de gauche et de droite (en échelons à 60 pas sur la droite pour la gauche ; à 60 pas sur la gauche, pour la droite). L'artillerie de campagne va se mettre en batterie en avant de la ligne de tirailleurs du 8e chasseurs d'Orléans et ouvre son feu en prenant pour point de mire le parasol du fils de l'Empereur, auprès duquel était groupée une masse de cavaliers. Après la première salve, le groupe se divise en deux parties qui se dirigent sur la colonne de droite et de gauche. L'artillerie change alors la direction de son feu et tire d'écharpe de droite et de gauche.

Une nuée de cavaliers, chassés par le canon, s'étaient portés sur la colonne de droite et semblaient vouloir l'entamer par le centre. Une section d'artillerie fut placée à la gauche du 2e bataillon du 13e Léger et une section à la gauche du 15e Léger.

Le feu commença aussitôt.

Dès que le Maréchal voit que son artillerie de campagne a semé le désordre dans cette cavalerie, il ordonne au colonel Yousouf de charger, avec les spahis et les escadrons du 4e chasseurs, droit sur la tente du fils de l'Empereur. Le colonel Morris reçoit l'ordre de faire exécuter à son régiment un "Tête de Colonne à droite", de charger les cavaliers qui s'étaient jetés en masse sur le centre de la colonne de droite, puis de se rabattre à gauche pour rejoindre les saphis.

Le Maréchal, après le départ de la cavalerie, fait avancer la colonne du centre, avec le camp marocain comme point de direction.

La cavalerie marocaine essaye de passer entre les échelons, mais elle est reçue à gauche par le feu des tirailleurs du 2e bataillon du 48e appuyés du reste du bataillon. Elle se jette à droite, pour aborder le 3e échelon (3e bataillon du 48e). Celui-ci la reçoit de la même manière et est soutenu par le feu de l'artillerie. Les cavaliers obliquent encore à droite pour entamer le 3e Léger, mais repoussés de nouveau, ils reviennent avec furie sur le 3e bataillon du 48e qui doit alors former le carré et faire rentrer ses tirailleurs. Le feu du carré et de l'artillerie qui tire à mitraille, repousse cette charge arrivée à 30 mètres de l'Infanterie. Les marocains furieux veulent se jeter une seconde fois sur le 2e Bataillon du 48e qui les repousse de nouveau. La tête de colonne continuant vigoureusement son mouvement offensif, les échelons se distancent afin de se relier à l'arrière-garde qui, de son côté, a des attaques violentes à repousser.

La colle de gauche, dont le mouvement en avant est protégé par le 10e Chasseurs d'Orléans, arrive enfin au camp principal où elle prend position à gauche et reste à la disposition du Lieutenant général pour garder le camp jusqu'au retour du Maréchal.

Le colonel Yousouf, suivant les instructions qu'il avait reçues, se dirige sur le camp marocain après avoir formé les Spahis en colonne serrée par double escadron. Le 4e Chasseurs d'Afrique était formé en colonne serrée derrière le centre ; mais il fut obligé de faire tête de colonne à droite pour charger sur une masse de cavalerie qui menaçait de le prendre en flanc. Cette charge est exécutée par deux escadrons de Spahis, les quatre autres escadrons et le 4e chasseurs sont laissés en position en avant du camp.

Cette attaque réussit entièrement. Le colonel Youssouf revient alors et, avec tout son monde moins deux escadrons pour couvrir la droite, se lance au galop sur le camp impérial, il est un moment arrêté par le feu des pièces qui tirent à mitraille à 50 pas, mais la charge recommence bientôt avec plus de vigueur et les canonniers marocains sont sabrés sur leurs pièces. Le 4e Chasseurs arrive à la rescousse et achève de mettre en déroute le centre de l'armée africaine.

Les Spahis et les deux escadrons de Chasseurs prennent, dans cette charge, le drapeau, le parasol du prince, 6 pièces de montagne, 3 pièces de campagne, 2 obusiers, chevaux et armes de toute espèce.

Sur la droite, l'effort de la cavalerie ennemie s'était porté sur le 15e Léger et sur les Zouaves. Elle est reçue avec la plus grande vigueur et se jette sur le 9e Bataillon d'Orléans qui forme le carré et la repousse avec de grandes pertes, et enfin sur l'arrière-garde.

C'est à ce moment que le 2e Chasseurs commence la charge dans la direction de la rivière, balaye tout sur son passage, passe l'Isly pour entrer dans la plaine où se trouvaient plus de 2000 cavaliers que le 9e Bataillon et l'arrière-garde avaient si vaillamment repoussés.

Le 2e Chasseurs, formé en échelons repousse cette cavalerie jusque dans les gorges des montagnes de Zekerra, laissant 300 morts sur le terrain.

La bataille était terminée. Le Maréchal vient bivouaquer sur l'emplacement du camp marocain et s'établit de sa personne dans la tente du prince impérial. Le camp avait été tracé par le lieutenant général de Lamoricière.

Cette journée, si brillante pour le corps d'opérations de l'ouest nous a coûté:

4 officiers Spahis - tués

7 officiers - blessés

33 soldats - tués

92 soldats - blessés

L'ennemi a perdu:

18 drapeaux et le parasol

3 pièces de 6 anglaises

6 pièces de 3 anglaises

2 obusiers, la tente complète du fils de l'empereur encore garnie de tous les objets à son usage et tout sa correspondance renfermée dans 2 coffrets. Toutes ces pièces sont emportées le lendemain à Lalla-Maghnia.

Les pertes du 9e d'Orléans sont:

Guyot - capitaine - blessé légèrement

Benoist - Chasseur 2e classe - blessé

Blazer - Chasseur 2e classe - blessé

Revel - Sergent - coup de feu en pleine poitrine

Verdalle - Sapeur - blessé

Brunel - Carabinier - blessé

Deu - Chasseur 1ère classe - blessé deux fois

Piel - Chasseur 2e classe - blessé

Lesquin - Chasseur 2e classe - blessé

Pour la première fois, le Maréchal applique sa formation en losange, formation devenue depuis lors légendaire, par suite de sa fréquente application dans toutes nos campagnes d'Afrique.

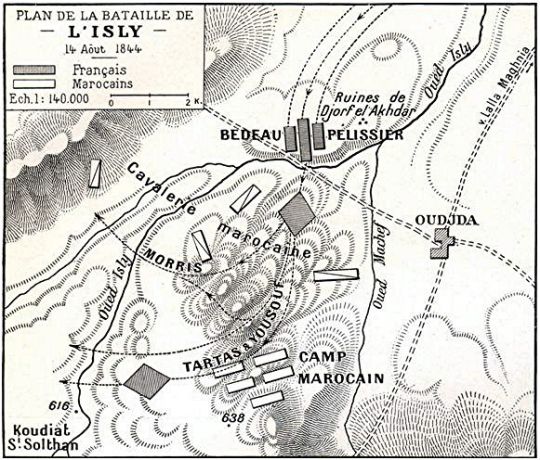

Les troupes étaient donc disposées comme l'indique la figure ci-contre.

Avant-Garde.

Colonel Cavaignac, du 32e de Ligne.

8e Chasseurs d'Orléans

32e de Ligne (1 bataillon)

53e de Ligne (2 bataillons)

58e de Ligne (2 Cies d'élite)

1e Brigade ou Colonne de droite

Général Bedeau

13e Léger (2 bataillons)

15e Léger (2 bataillons)

Zouaves (1 bataillon)

9e Chasseurs d'Orléans

2e Brigade ou Colonne de gauche

Colonel Pélissier

6e Léger

10e Chasseurs d'Orléans

48e de Ligne (3 bataillons)

Arrière-Garde

Colonel Gachot

3e Léger

6e Bataillon de Chasseurs d'Orléans

Cavalerie

Colonel Yousouf

2e Chasseurs d'Afrique - Colonel Morris

1er Chasseurs d'Afrique

2e Hussards

6 Escadrons de Spahis

4e Chasseurs d'Afrique

Artillerie

Capitaine Bonamy

13 août 1844

Le 13 août, vers 3 heures de l'après-midi, le mouvement commença. La veille, au bivouac, le Maréchal avait expliqué, devant tous les officiers, son plan de bataille.

Ce qu'il avait annoncé s'exécuta de point en point.

Les troupes d'Infanterie que le Maréchal a sous ses ordres, pour cette mémorable journée sont divisées en quatre commandements distincts :

3 juillet 1844

Le 3 et le 11 juillet, il bat l'Emir qu'il poursuit toujours l'épée dans les reins. Ce dernier se réfugie dans la vallée de l'Oued-Isly, d'où il est chassé de nouveau par le Maréchal, secondé par Lamoricière revenu de Sebdou. Le 25 juillet la colonne remonte l'Isly et va à Coudiat.

Acculé, Abd-el-Kader se jette chez les M-Sindad. Il y est poursuivi et doit abandonner encore cette tribu qui fait sa soumission.

Jugeant le leçon suffisante, le Maréchal revient sur ses pas ; et, comme un point sur la côte lui était indispensable pour ses opérations futures, il se rendit à Djemma-Ghazaouat, ancien nid de forbans, aujourd'hui pauvre village perché sur un énorme rocher qui domine la mer.

C'est au pied de ce rocher qu'il fit jeter les fondements d'une ville qui reçut le nom de Nemours. Nemours n'est qu'à 30 kilomètres de Lalla-Maghnia, notre base d'opérations ; une route fut aussitôt tracée pour relier notre nouveau port à notre établissement militaire en passant près de la ville arabe de Nédroma, dont les habitants gardaient une neutralité qui, pour le moment, suffisait au Maréchal. Le Gouverneur resta un mois dans ces contrées, les yeux fixés sur le camp marocain, que grossissaient tous les jours les renforts venant de tous les points de l'empire, et dont Sidi-Mohammed, fils d'Abder-Rhamman, avait pris le commandement.

Prévoyant que les efforts de la diplomatie seraient impuissants à terminer le différend qui nous tenait sur la frontière, le Maréchal avait appelé à lui toutes les troupes disponibles dans son gouvernement, et demandé au ministre des renforts, que celui-ci s'empressa de lui envoyer.

Depuis un grand mois, notre colonne était divisée en trois fractions : les généraux Lamoricière et Bedeau avaient été envoyés sur la frontière sud qu'Abd-el-Kader continuait à menacer. Enfin le Maréchal, apprenant que les négociations n'avaient pas abouti et que la guerre était déclarée, attira ses lieutenants à lui, résolu à frapper un grand coup et à porter la terreur au sein de l'empire de l'ouest.

Rien de plus pittoresque et de mieux entendu que ce camp situé à 2 ou 3 kilomètres de Lalla-Maghnia, au milieu d'un bois que traverse un ruisseau venant de la frontière marocaine. Il remplissait toute une vallée de trois côtés par une chaîne de collines toutes garnies d'infanterie, et ouverte sur le pays des Angades où se trouve Ouchda.

Les ambulances et les magasins étaient établis à Lalla-Maghnia, et sur le piton qui domine se poste, se trouvait un observatoire d'où, à l'aide d'un puissant télescope, des officiers de l'état-major suivaient les mouvements de l'armée marocaine.

Le chef de cette armée avait écrit au Maréchal qu'il eut à évacuer Lalla-maghnia, comme première condition de la paix ; le Gouverneur lui fit une réponse ferme, positive, concise, comme il savait si bien les faire et résolut de l'appuyer par les armes.

Pour donner de l'assurance à l'ennemi, il présérivit qu'on se porterait en avant en simulant un grand fourrage. Nous devions faire, dans cette grande marche, 4 lieues vers l'Oued-Isly, de manière à avoir la même distance à parcourir le lendemain pour rencontrer l'ennemi. (Haut de page)

19 juin 1844

Deux jours après, le camp français était attaqué. Le Maréchal bat en retraite, certain qu'il sera poursuivi. En effet; les arabes conduits par Abd-el-Kader, nous entourent dans un grand demi-cercle et cherchent à nous cerner de toutes parts. C'est le moment attendu : nos bataillons font demi-tour, posent leurs sacs à terre et courent sus à l'ennemi qui, en quelques instants, est dispersé et débarrasse complètement la plaine.

Après cette affaire, Lamoricière conduit sa colonne à Sebdou pendant que le Maréchal va occuper Djemma-Ghazaouat, voir il fait une expédition dans la tribu des Angades ; (Haut de page)

Arrivé à un kilomètre environ du point désigné, pour la conférence, le général laissa tout son monde et s'avança seul avec quelques officiers et son interprète. Les troupes marocaines entouraient, au contraire, les deux parlementaires, poussant des cris de mort, brandissant leurs armes et menaçant la suite si peu nombreuse du général.

La conférence commença néanmoins. Ce fut en vain que El-Ghennaou essaya de réprimer l'insolence inquiétante de son entourage. Le général Bedeau déclare la conférence terminée, se retira tranquillement au pas et ordonna à ses bataillons de battre lentement en retraite. Le mouvement commençait lorsque les troupes françaises furent cernées par la foule des marocains qui commencèrent aussitôt la fusillade.

Calmes et dans le plus grand ordre, nos bataillons continuaient leur retraite et, tout à fait à l'arrière-garde, le général Bedeau surveillait la marche de ses troupes, tellement froid et impassible, que les arabes qui l'entouraient au point d'empêcher parfois son cheval d'avancer, n'osèrent toucher à sa personne.

Au bruit de la fusillade, le Maréchal avait quitté le camp à la tête de ses 4 bataillons qui y étaient restés. A la vue du danger que courait le général Bedeau, il les lance au pas de gymnastique, et nos hommes, qui avaient laissé leurs sacs au camps, arrivent bientôt à hauteur des bataillons en retraite. A ce moment, le Maréchal fait le commandement de "Bataillons halte ! et demi-tour" et forme ses 8 bataillons en échelons et les dirige au centre de la masse ennemie.

Le mouvement en avant s'exécute avec vigueur, tous sont décidés à venger l'insulte qui nous est faite ; les Chasseurs d'Afrique et les Spahis, sous les ordres du colonel Morris, arrivent comme une trombe, passent sur le corps de l'infanterie marocaine et sabrent sans pitié la fameuse garde noire d'Abder Rhamman.

300 cadavres ennemis restent sur le sol et de nombreux prisonniers sont faits.

Le bataillon n'a que deux hommes légèrement blessés.

Irrité de la félonie des marocains, le Maréchal adresse un ultimatum à El-Ghennaou et va camper à Ouchda. (Haut de page)

16 juin 1844

Cette entrevue eut lieu le 16 juin au marabout de Sidi-Mohammed-Ouissini. Le général français était accompagné de 4 bataillons, du 15e léger, des Zouaves et du 9e d'Orléans, de six escadrons de cavalerie. El-Ghennaou arriva, de son côté, au milieu d'une véritable armée : 2500 cavaliers de la garde noire, parde particulière de l'empereur, 600 fantassins marocains et environ 2000 irréguliers arabes.

Au sujet de cette affaire, voici ce que dit le général de Lamoricière dans son rapport officiel : "J'avais fait prendre les armes, charger les bagages et j'étais prêt à agir. A onze heures, les premiers cavaliers ennemis entamèrent la fusillade contre les grand-gardes sans qu'aucune parole ait été échangée. Nous étions attaqués à deux lieues en dedans de notre frontière, et au bout de quelques minutes, force fut bien de riposter.

Je commençais à descendre dans la plaine en poussant devant moi les cavaliers ennemis. Mr le général Bedeau, avec les Zouaves, les 8e et 9e Bataillons de Chasseurs d'Orléans, tenait la droite ; Mr le colonel Roguet, avec le 10e Bataillon de Chasseurs et deux bataillons de son régiment était à la gauche et gardait le convoi.

Mr le colonel Morris marchait en colonne par pelotons sur la gauche avec ses cinq escadrons.

La fusillade devint excessivement vive à droite, devant les Zouaves et les Chasseurs. Nous étions en présence de 1200 à 1400 cavaliers des Abid-el Bokhari et 5 à 600 cavaliers arabes".

Le général Lamoricière avait informé le maréchal des incidents graves survenus sur la frontière du Maroc. 28 mai 1844

Ce dernier quitte Alger en toute hâte et débarque à Oran le 28 mai 1844. Quelques jours après il était sur la frontière du Maroc, amenant avec lui 500 chevaux, deux pièces et quatre bataillons.

A son arrivée, il échangea plusieurs lettres avec El-Ghennaou et cette correspondance eut pour résultat de décider une entrevue avec le Caïd d'Ouchda et le général Bedeau. (Haut de page)

30 mai 1844

Le général avec sa division composée de la colonne Cavaignac et de la brigade du général Bedeau à laquelle appartenaient 4 bataillons des 13e et 15e légers, un bataillon de Zouaves et le 9e bataillon d'Orléans, s'établir sur les hauteurs de Mlouïa, le bataillon à la droite de la ligne, au marabout de Sidi-Bel-Aziz.

Outre les cavaliers marocains, l'armée ennemie se composait d'une masse de fantassins fanatiques accourus à l'appel de l'Emir et sous les ordres de El-Ghennaou, Caïd d'Ouchda.

Le 30 mai, au matin, nos avant-postes signalent les Marocains. La division prend les armes et attend. Aussitôt que les Marocains ont ouvert le feu, le général fait sonner "En avant" et tous nos bataillons se dirigent au centre de l'infanterie ennemie pendant que les Chasseurs et Spahis bousculent en quelques instants la cavalerie marocaine. Faisant ensuite une conversion rapide, nos cavaliers chargent les arabes de Ouchda, et ceux qui échappent aux coups de sabre tombent sous les baïonnette de nos fantassins. Le capitaine de Marolles est blessé à la tête et le 14 juillet suivant il reçut la Croix de la légion d'Honneur pour sa brillante conduite en cette journée.

Ont été blessés pendant cette affaire:

Roblot - 1ère classe - blessé

Le Guillard - 2ème classe - blessé

Charpentier - caporal - blessé

Gauvraud - clairon - blessé

Noblia - 2ème classe - blessé

1er mai 1844

Ce fut en vain: Abd-el-Kader fait une pointe contre les Béni-Ménasser, nos alliés. Il espérait que Lamoricière, alors à Saïda, le poursuivrait, pénètrerait dans le Maroc, en violant ainsi le traité de 1837 et déciderait l'Empereur Ab-der-Rahmman à déclarer la guerre à la France.

Lamoricière, venu au secours de nos alliés, ne tombe pas dans le piège et s'arrête à Lalla-marghnia où il fait élever un poste retranché. Sommé d'évacuer ce fort, Lamoricière déclare qu'il est décidé à arrêter toutes les incursions d'Abd-el-Kader sur le territoire français. (Haut de page)

1844

Pendant les premiers mois de l'année 1844, la Kabylie, le Dahra et l'Ouar-en-Senis étaient relativement calmes. Il n'en était pas de même sur nos frontières du Maroc. Abd-el-Kader avait vu détruire, pièce à pièce, cette nationalité arabe qu'il avait édifiée par tant de travaux et d'habileté.

Après le combat de l'Oued-Malah, le 11 octobre 1843, où il avait perdu son infanterie et son premier lieutenant Sidi-Embareck, il se retire sur la frontière du Maroc, où les populations lui font l'accueil le plus enthousiaste. Les secours donnés à Abd-el-Kader, la liberté qui lui était laissée par l'empereur Muley Ab-der-Rhamman furent les origines d'une hostilité sourde entre les Marocains et le gouvernement français. L'épreuve que subissait notre conquête était alors des plus périlleuses. Pour s'en faire une juste idée, il faut se rappeler que l'empereur du Maroc passait pour le descendant de Mahomet et qu'il était le chef religieux de toute l'Afrique du Nord. Tout retard et toute hésitation auraient augmenté le danger.

Le Maréchal demande en France des renforts qui lui sont refusés ; il se décide alors à agir avec ses propres ressources, et, avec une ingéniosité remarquable, sans dégarnir les autres provinces des troupes qui leur sont nécessaires, il arrive à former une colonne de 7 000 hommes pour opérer dans l'ouest, par cette démonstration intimider le Maroc et, en aidant l'action de la diplomatie française ; éviter la guerre avec l'empereur.

(Texte relevé d'après l'historique du 9e bataillon de Chasseurs d'Orléans)

Bataille d'Isly - 14 août 1844

Les chasseurs de Vincennes

De nouveau progrès, dans la fabrication des armes à feu, vont faire émerger un nouveau type d'infanterie légère, en effet en 1833, Delvigne met au point une carabine rayée, presque aussi facile à charger qu'un fusil. La création d'unités de compagnies franche de franc-tireurs, pourtant décidée, n'est pas appliquée, et il faut attendre que le colonel Pontcharra, perfectionne l'arme de Delvigne, en lui adjoignant un sabot permettant de forcer la balle à l'intérieur du canon, pour que l'idée soit enfin exploitée. Ferdinand-Philippe d'Orléans crée alors, une unité d'infanterie spéciale, pour expérimenter de nouvelles tactiques d'infanterie légère, la Compagnie de Chasseurs d'essai, casernée à Vincennes. Armés de carabine Delvigne-Pontcharra modèle 1837, équipé d'un sabre-baïonnette, ces fantassins subissent une instruction très poussée sur le tir, pratiquant le tir couché et à l'aide de la hausse, ils sont aussi pourvus d'une tenue plus commode et légère que l'infanterie de ligne, éliminant les buffleteries blanches, au profit d'un ceinturon noir plus discret et moins gênant, la tunique est bleue, le pantalon bien que garance, est d'une coupe large. Satisfait, lors d'une revue le 4 avril 1838, Louis-Philippe décide d'augmenter l'effectif et de former un bataillon provisoire à six compagnies. Formé le 14 novembre, l'unité est définitivement adoptée par l'ordonnance du 28 août de l'année suivante. La tenue est de nouveau repensée et on en adopte une nouvelle, bleu-roi avec un liseré jonquille. Le bataillon part alors pour l'Algérie, sous le commandement de son parrain, le duc d'Orléans.

L'essai est concluant et le 28 septembre 1840, on crée dix bataillons de chasseurs à pied, non enrégimentés. Ces unités, formées au camp d'Helfaut, près de Saint-Omer, jusqu'au 4 avril 1841, elle reçoivent alors leur drapeau, le 5 mai. Dans le même temps, les 3e, 5e, 6e, 8e et 10e bataillons partent alors pour l'Algérie. Face aux troupes d'Abd El Kader, ils se couvrent de gloire à plusieurs reprises, et en particulier à la bataille de l'Isly et celle de Sidi-Brahim, cette dernière, devient l'emblème de ce nouveau corps de troupe. Suite à la mort de leur parrain, le 13 juillet 1842, le 19 juillet, les bataillons deviennent des bataillons de chasseurs d'Orléans, ils garderont officiellement cette dénomination jusqu'à l'avènement de la Seconde République, en 1848, où ils reprennent celle de chasseurs à pied.

À l'approche de la Guerre de Crimée, en 1853, Napoléon III décide de créer dix bataillons supplémentaires, douze seront engagés dans la campagne, il forme aussi un bataillon de la Garde. Ces vingt-et-un bataillons de chasseurs à pied, vont combattre lors de la guerre franco-prussienne, de 1870, il seront rejoints par trente-quatre bataillons de marche, formés par les compagnies de dépôt. À la fin de la guerre, le nombre de bataillons de chasseurs à pied est fixé à trente, le bataillon de la Garde devenant le vingt-quatrième. Les bataillons de chasseurs participent alors à de nombreuses expéditions coloniales française, en Tunisie pendant l'année 1881, au Tonkin et en Annam, où le 11e BCP se distingue, à Madagascar, en 1895, où est envoyé un bataillon provisoire, le 40e BCP, formé de volontaires.

Source : Wikipédia

Hommage à mon trisaïeul, Pierre, Baptiste, Luc TAURINYA, incorporé le 25 novembre 1843 et arrivé au corps du 9e Bataillon de Chasseurs d'Orléans, le 10 décembre 1843 à Toulouse.

Il fut Clairon de 2e classe du 21 avril 1846 au 15 juillet 1847.

Libéré le 01 janvier 1850 avec un certificat de bonne conduite.

9ème Bataillon de Chasseurs d'Orléans

Jean-Yves Thorrignac 2012